こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

今回は心電図の話をしていくね。

心電図って難しいよね。

今日はそんなちょっと難しい心電図の基本から解説していくね。

心電図って「この波形は●●だ!」みたいな異常な波形を見るものなんだけど…

この異常な波形を覚える前にまず基本を知っていることがかなり重要なんだ。

今見ている心電図が正常と判断できるか。

まずはここの部分が出来ないとダメよね。

だから今日はそんな正常な心電図について、

- 心電図の適切な取り方

- 波形は何を表しているのか?

- 基本波形の見方

こんな感じのことを解説していくね。

心電図の取り方

最初に心電図の取り方から話していくね。

心電図の電極ってどこにつけるかわかる?

胸ん所にてきとうにつけとけばええじゃろ

と、、にわじいは言ってるけど、ちゃんと位置があるから解説していくね。

心電図のつける位置とつける電極の色はこんな感じになっているよ。

| 誘導 | 電極の位置 | 電極の色 | |

|---|---|---|---|

| 肢 誘 導 | 右手 | 右手 | 赤 |

| 左手 | 左手 | 黄 | |

| 右足 | 右足 | 黒 | |

| 左足 | 左足 | 緑 | |

| 胸 部 誘 導 | V1 | 第4肋間胸骨右縁 | 赤 |

| V2 | 第4肋間胸骨左縁 | 黄 | |

| V3 | V2とV4の中間 | 緑 | |

| V4 | 左鎖骨中線と第5肋間の交点 | 茶 | |

| V5 | V4の高さと同じで前腋下線との交点 | 黒 | |

| V6 | V4の高さと同じで中腋下線との交点 | 紫 |

これを間違えてしまうと心電図は意味がなくなってしまうんだ。

だからこれは必ずちゃんと間違いなく電極がついてるかを確認する必要があるよ。

ちょっと難しいけど、もう少し詳しく話をしていくね。

肢誘導について

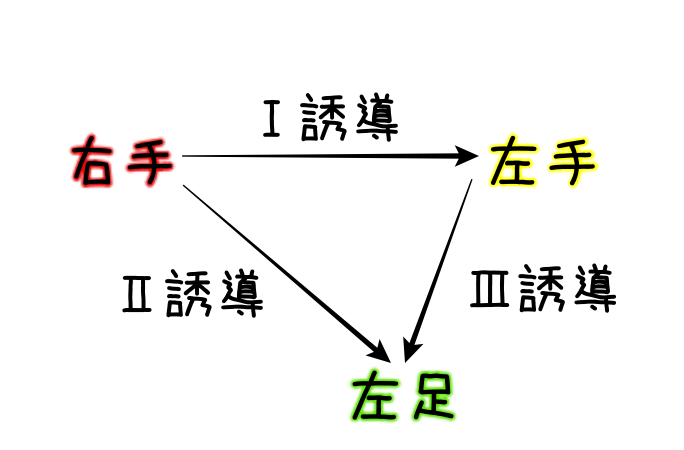

四肢誘導についてはこんな感じで電位差というものをとって波形を出しているんだ。

- 右手(-)から左手(+)がⅠ誘導

- 右手(-)から左足(+)がⅡ誘導

- 左手(-)から左足(+)がⅢ誘導

ちなみに右足に関しても電極のようなものをつけるよ。

これはアースというものになっているよ。

ちなみにこの三角形には名前が付いているんだ。

にわじい、わかる?

わしゃ、知らん

そりゃそうか。

ちなみにこれは『アイントーベンの三角形』という名前がついているよ。

心電図の取り方がわかったら、次は心電図を撮ってそれが異常が正常かを判断する必要があるね。

このためにはしっかり基本波形を覚える必要があるから、次は波形について解説していくよ。

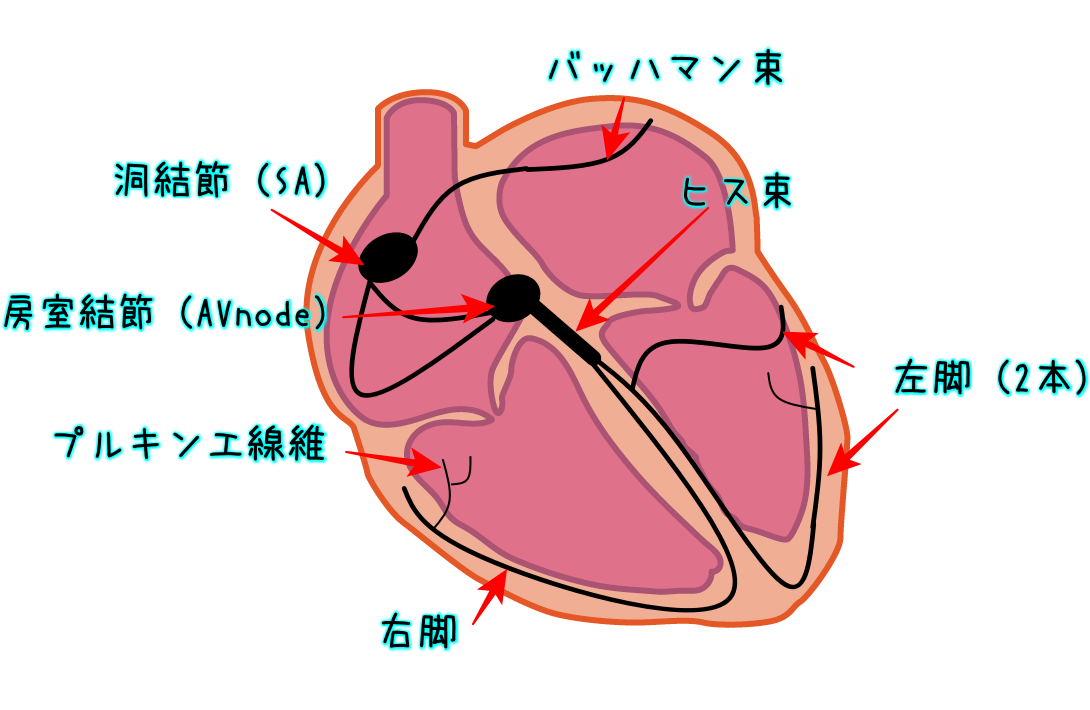

心臓の動く仕組み

心電図の波形を見る前にもう1つすごく重要なことがあるよ。

それが刺激伝導系っていう部分。

心臓って自動能っていうものがあるだけど、、

これって他と違って自分自身の力だけで動くというものだよ。

例えば腕の筋肉であれば、自分の意思で力をいれないと動かないよね。

でも心臓って自分の意思じゃなくて自分で勝手に動いてくれるんだ。

その大本となる部分が洞結節という部分になるよ。

その洞結節からどうやって刺激が心臓全体に伝わるかを話していくね。

この部分については図でまとめたよ。

ちなみに英語で話されることも多いので、英語もしっかり覚えておくといいよ。

洞結節(sinus-node):SA

↓

房室結節(atrioventricular-node):AVnode

↓

His束

↓

右脚(right-bundle-branch)

左脚(left-bundle-branch)

↓

プルキンエ線維(purkinje)

こんな感じで心臓の刺激は伝わっていっているんだ。

心電図の基本波形

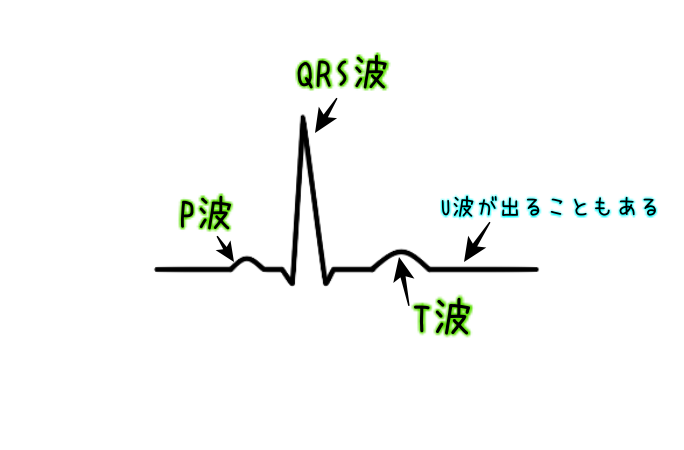

心電図の基本的な波形はこんな感じになっているよ。

まっすぐの部分を基線。

それよりも上側に出ている波を陽性波、下側に出ているのを陰性波と呼ぶよ。

この波形が基本となるから、もう少し詳しく解説していくね。

波形の見方

まず最初に波形の見方としては、こんな感じ。

上のように心電図の波形には

- P波

- QRS波

- T波

- (U波)

があるよ。

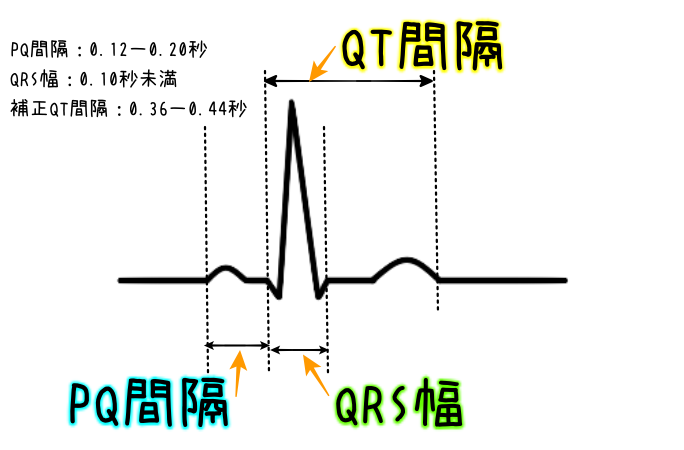

この波形を見る時には基準値が重要だよ。

基準値から外れる場合には心電図の異常となるから、しっかり確認してね。

ちなみに心電図を撮っているときにはマス目で数えるときが多いんだ。

そっちでもまとめておくね。

| 間隔 | 基準値 | 大きいマス目での目安 |

|---|---|---|

| PQ間隔 | 0.12〜0.20秒 | 1マス以内 |

| QRS幅 | 0.10秒未満 | 1/2マス以内 |

| 補正QT時間 | 0.36〜0.44秒 | 心拍数が60回/分の時はおよそ2マス |

補正QT時間?

ちなみにQTが補正というものになっているのに気付いたかな?

この理由はQTは心拍数によって数値が変わってしまうからなんだ。

そのため心拍数によって補正をかけた値で基準値が出されているよ。

その計算式はこれだよ

【補正QT=QT間隔/√RR間隔】

さらに波形1つ1つに意味があるので、それも解説していくね。

P波

P波というのは心臓の心房という部分の収縮を表している部分だよ。

心臓の上側の部分だね。

心臓っていうのは、心房から心室に血液を送る。

その心室から体全身に血液を送っていますよね。

ちなみに詳しい血液の経路としては、

全身→右心房→右心室→肺→左心房→左心室→全身…

という感じだね。

その最初の心房から心室に血液を送る段階がP波になるよ。

この収縮の段階を脱分極と言ったりするよ。

ちなみにP波が出ているかどうかっていうのがかなり重要なんだ。

こういった部分で見分ける波形もたくさんあるから、しっかり覚えてね。

QRS波

次はQRSの部分の解説をするね。

ちなみにQRSとqrsと大文字と小文字のどちらも書かれるよ。

これは波形の大きさが5mmより大きいか小さいかで大文字と小文字で区別しているんだ。

この部分は心室の収縮を表している波形になるよ。

QRSの決め方はこんな感じだよ。

Q波:R波よりも前の陰性波

R波:最初の陽性波

S波:R波に続く陰性波

QRSは例えば刺激の伝導がうまくいかない時などは幅の広い波形になったりするよ。

T波

次はT波の解説をするよ。

このT波もかなり重要な波形だね。

T波は心室が興奮から戻るときに出る波形になるんだ。

この部分に例えば期外収縮というものが乗ってしまうと、かなり危険な状態になってしまうよ。

なのでしっかり見れるようにしておいてね。

後一応U波というものもあるんだけど、見られる場合と見られない場合があるから、今回は省略するね。

心拍数の確認

こんな感じで1つ1つの波形が見ることが出来るね。

そうしたら次はその心電図で何を見ていくかというと…

見れることはたくさんあるけど、まずは心拍数が問題ないかをチェックすることが重要だよ。

とは言っても普通心電計には心拍数を測ってくれるものばかりなんだ。

だからあまり自分で測るということはないと思うんだ。

でも波形が小さすぎたりすると、心電計がうまく心拍をとってくれない時があるから、

そんなときのために自分で心電図から計算出来るようになっておくといいよ。

厳密な計算方法としては

心拍数=60/RR間隔

となっているよ。

後は心電図をパッと見て判断することも重要だよ。

そのためにマス目で確認できると便利だから、そこも覚えておいてね。

| RR間隔の大きいマス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 心拍数(回/分) | 300 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 |

だいたい心拍数は60回/分くらいだから、5個くらいを基準として覚えておくといいよ。

移行帯

そうしたら次は移行帯という話をしていくよ。

移行帯というのは胸部誘導でR波とS波の大きさが一致する場所のことを言うよ。

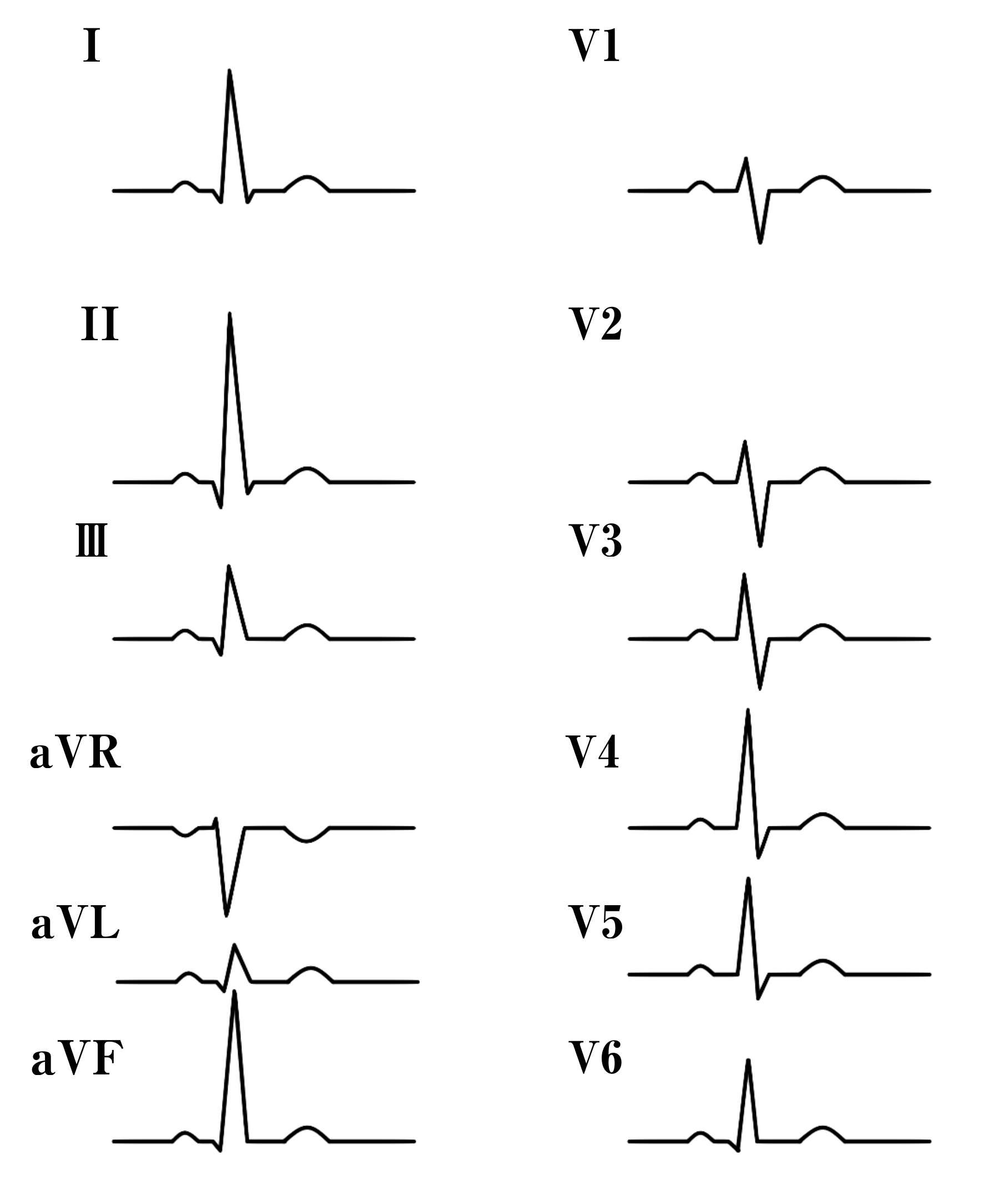

これは上で出したV3の波形になるよ。

だいたいQRSのR波とS波が同じくらいの波形の大きさだね。

この移行帯で何を見ているのかというと、心臓が回転していないかということだよ。

右室肥大の時などはV1やV2に移行帯がきていることがあるんだ。

ただこの移行帯は健常男性でも回転していることがあるよ。

ちょっとテスト

という感じで、心電図の波形で見れることについて解説してきたよ。

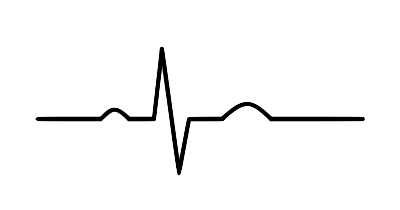

最後に1つ問題を出すから解いてみてね。

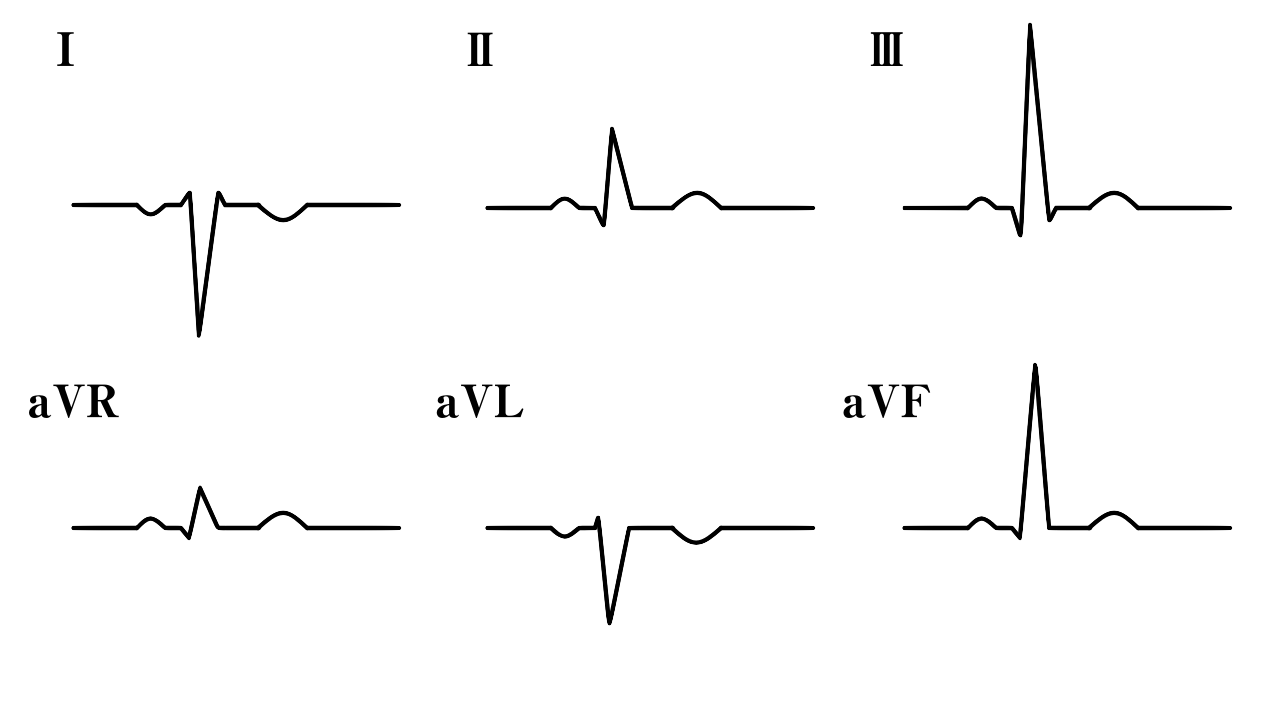

これは肢誘導の波形だよ。

正常の波形と比べて何がおかしくてその原因はなんだと思う?

ここで重要なのはaVRの波形が上を向いていることだね。

基本的にaVRの波形は下向きの波形が出るんだ。

だけどこれは上向きになっている。

ということで回答は…

左右の手の電極が逆

おそらく心電図を撮っていて、もっとも多いミスというのがこの左右の手の電極を逆につけることなんだ。

実は僕も入職した時に間違っちゃったことがあるんだ。

ただすぐに気づいて撮り直すことができたんだ。

基本の波形をちゃんと知っておくことで、心電図を撮りつつ正常と何が違うのかを考えるとミスにも気づくことができるよ。

まとめ

今回は心電図の基礎的な部分ということでかなりボリュームの多い内容だったね。

ちょっと今回の内容をまとめておくよ。

・心電図の電極は色で分かれている

・心臓には刺激伝導系というものがあって自分自身で動く

・波形には1つ1つに意味がある

・撮りつつ確認することがミスをなくす一番の方法

基本の波形を知ることでその波形がいつもと違うことを知る。

心電図の中には緊急性のあるものもあるよ。

でもそうではなく一時的なものや精密検査が必要なものもあるんだ。

波形を見てまず異常ということに気づく。

そのあとになぜその異常なのかをしっかり確認していく。

この流れが心電図を読むために重要になってくるから、ぜひやっていってくださいね。

心電図の読み方の記事

随時追加していくね。

コメント