こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

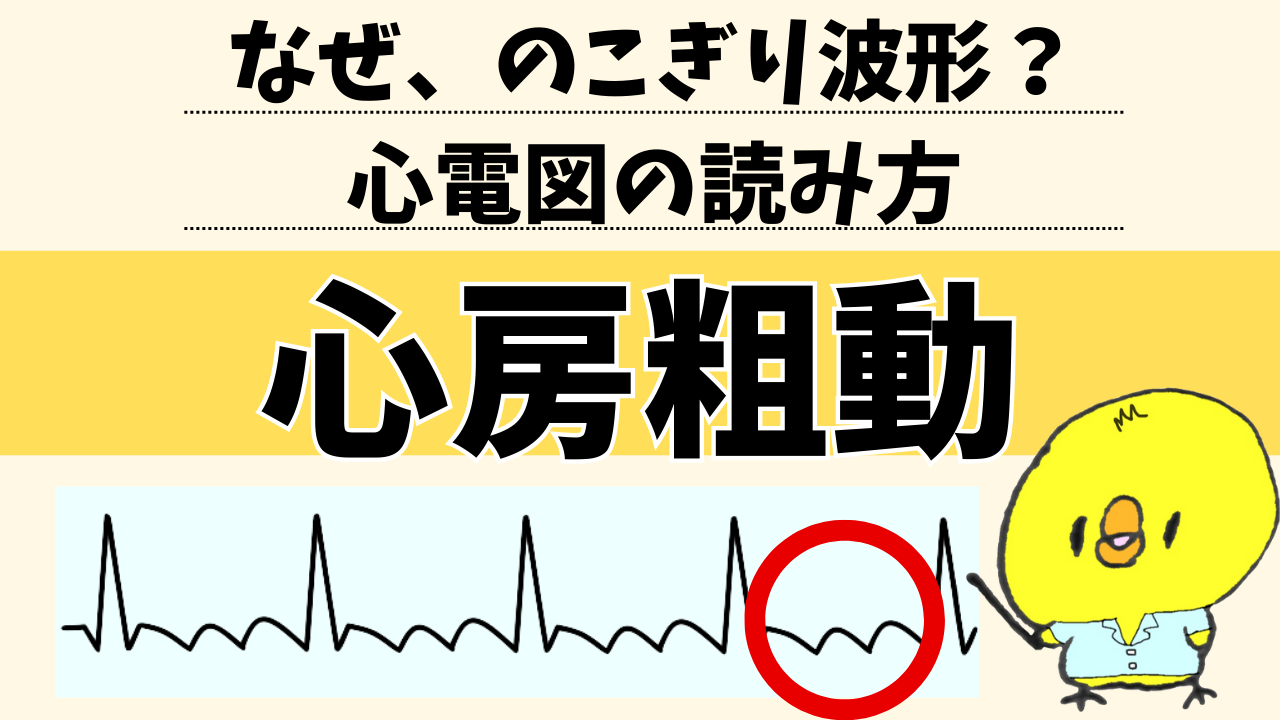

今回は心電図の心房粗動について解説をしていくよ。

心房粗動はどういったイメージがあるかな?

おそらく『のこぎり』みたいな波形を想像したと思うんだ。

この心房粗動について

- そもそも心房粗動って何?

- のこぎり様の波形が出る理由

- 重要な伝導比

こういった内容で解説をしていくね。

心房粗動について

波形などを含めて、心房粗動について話をしていくよ。

ちなみに心房粗動は以前までは『AF』と表記されていたんだけど…

心房細動の『af』と区別がつきにくいから、今は『AFL』と書くことが多いんだ。

だからここからはAFLで書いていきますね。

AFLを略さないで言うと『atrial-flutter』となるから、これも覚えておいてね。

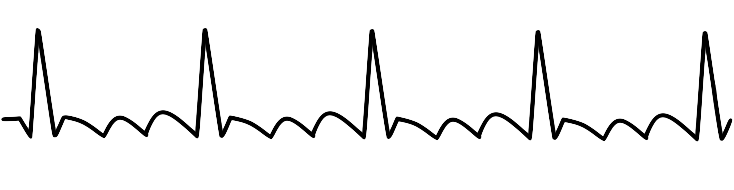

AFLの波形

AFLの波形から見ていくよ。

AFLはこんな感じの波形になるね。

QRS波とQRS波の間の部分がのこぎり様になっているのが特徴だね。

この波形『粗動波』をいうよ。

この波形の時に心臓はどんな動きをしているか分かる?

先に問題ない部分から考えると…

心電図を見てわかると思うけど、QRS波は通常と同じ形をしているよね。

だから心室の伝導に問題がないのがわかると思うんだ。

だから何か心房に問題がありそうだよね。

心房粗動っていうくらいだから当たり前だけどね。

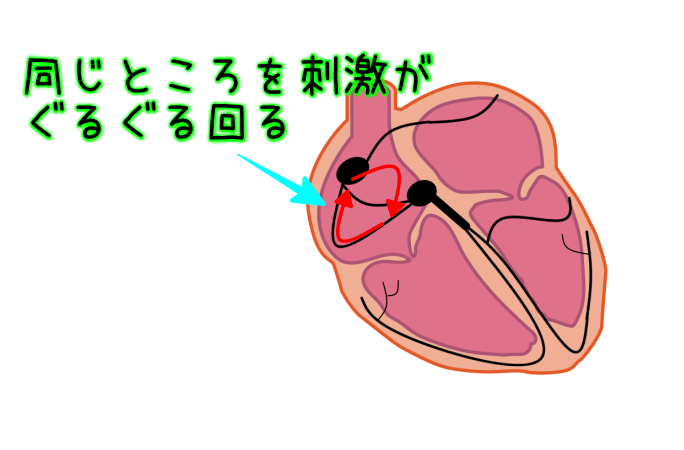

具体的に心房でどんなことが起きているのかを図で表してみたよ。

心臓の刺激というのは、洞結節から始まるよね。

AFLの場合はそうではなく心房のどこかから始まるんだ。

このどこかから始まった刺激が、心房内でぐるぐる伝わるので、粗動波というものがでるんだよ。

QRS波はというと…

そのぐるぐる回った何回かに1回が心室に伝わっていき、QRS波がでているということだね。

ちなみにこれは同じ頻度で、伝わっていくんだ。

毎回同じ場所をぐるぐる回って、一定の頻度で伝わっていく。

これがAFLというものになっているよ。

この同じ頻度で伝わるというのが伝導比に関わるよ

AFLの伝導比を考える

AFLでは、この伝導比がすごく重要になってくるんだ。

心房をぐるぐる回っていた刺激は、一定の回数で心室に伝わるって話したよね。

その何回で伝わるのかが、この伝導比というものになるんだ。

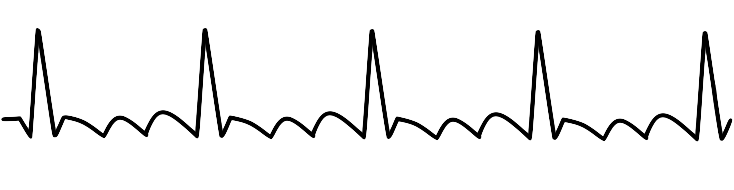

これはいくつ?

ちなみにこれは4:1のAFLとなるよ。

AFLの中で多いのが2:1や4:1になるんだ。

次はなぜ伝導比を見ていく必要があるかってことだね。

伝導比で分かること

これは『心拍数』に関わってくるんだ。

RR間隔をしっかりみれば、心拍数は自然とわかる。

でも実は何対何かでもだいたいわかるんだよ。

というのもこのAFLって

1分間に約300回の粗動波

が出ていると言われているんだ。

もし4:1なら心拍数はいくつくらいになりそう?

仮に4:1のAFLなら、この300の1/4がおよその心拍数になるんだ。

だから75回/分という感じだね。

心拍数が適切なら、心臓から血流を送ることが出来る。

だけど早すぎたり遅すぎたりすると危険だよね。

だからこういった部分から、心拍数を読み取ることも重要だよ。

まとめ

今回はAFLについて解説をしてきたよ。

最後にまとめておくね。

・ぐるぐる刺激が回り粗動波が認められる

・心室に一定間隔で伝わるためRR間隔は等しい

・粗動波は1分間に約300回

・伝導比は2:1や4:1が多い

こんな感じだったね。

心房細動と粗動が意外と迷ってしまう人が多いから、1つ1つしっかり確認して覚えていってね。

●関連記事

コメント