こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

今回はSSSの中の2型の解説をしていくよ。

SSSの2型には洞房ブロック(SAブロック)と洞停止があるんだ。

今回は内容として

- SAブロックと洞停止は何が違うの?

- どんな波形が出てくるのか

こういった内容を詳しく解説していくね。

SAブロック

まずはSAブロックから話をしていくね。

SAブロックというのはsinus-atrialの頭文字をとったものになるよ。

- sinus:洞結節

- atrial:心房

だからSAブロックは日本語でいうと

『洞房ブロック』

ということになるね。

洞結節と心房間でのブロック

これがSAブロックということだね。

洞結節からの刺激は出ている。

でもその刺激が心房に伝わらなく、心房もその先の心室も収縮しない。

これがSAブロックになるよ。

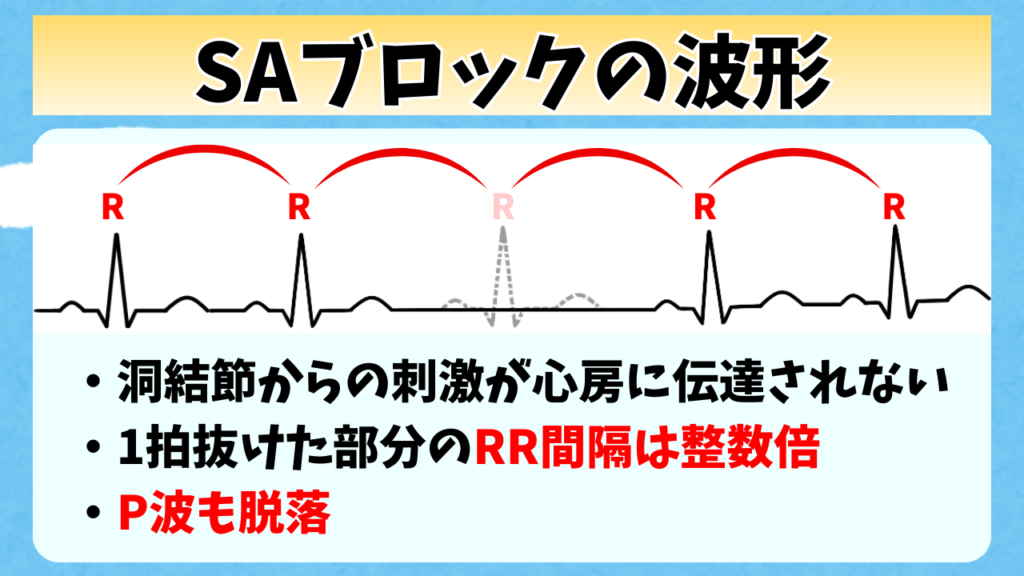

SAブロックの波形

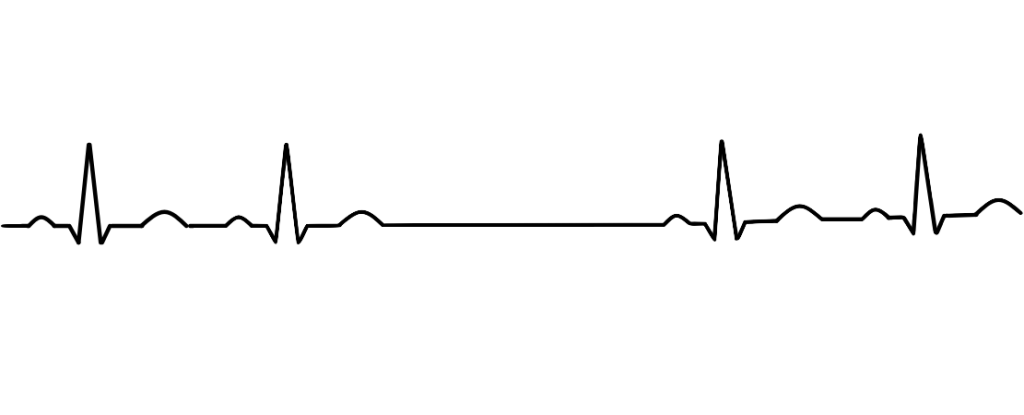

じゃあ次は波形を見ていくよ。

実際の波形はこんな感じになるよ。

気になる点はどこかな?

まず1拍抜けているというのが、分かりやすい部分だね。

でもSAブロックの判断をするためには、もう1つすごく重要な部分があるんだ。

それが…

RR間隔が整数倍になるということだよ。

RR間隔が2倍とか3倍とかになるってことだね。

これがどうして起こるのかというと…

これはSAブロックがなぜ起こってしまうのかを考えると、よくわかるんだ。

だから次はSAブロックの機序について話をしていくよ。

SAブロックの機序

SAブロックというのは、洞結節からの刺激が出ているのにも関わらず、心房に刺激がいかないことだよね。

ということは洞結節に異常はないのは分かるね。

だから本来なら一定の間隔で洞結節からの刺激が心電図上に現れるはずなんだ。

だけど心電図は心筋の動きを捉えているものなの。

心臓に刺激が伝わって動いたら波形に出るってことだね。

いくら洞結節から刺激が出たからといって、その刺激が心房まで届かないと波形は出ないね。

SAブロックは洞結節の刺激が一定の間隔で出ている。

でもそれが心房に伝わらない。

だから本来そこにあるはずの1拍の波形が、そのまま抜けているということだね。

波形上で見るとこんな感じだよ。

ちゃんと刺激が出ているものが伝わっていないだけだから、1拍抜けている。

その抜けた分だけRR間隔が伸びるということだね。

こう考えるとなぜ整数倍かがわかると思うんだ。

- 1拍抜けてしまえば、RR間隔は2倍

- 2拍抜けてしまえば、RR間隔は3倍

こういうことだね。

後は心房に刺激が伝わっていないから、P波も出ないのも分かるね。

『なぜそれが起きているのか』を考えると、自然と答えが出てくるよ。

だからしっかり覚えてね!

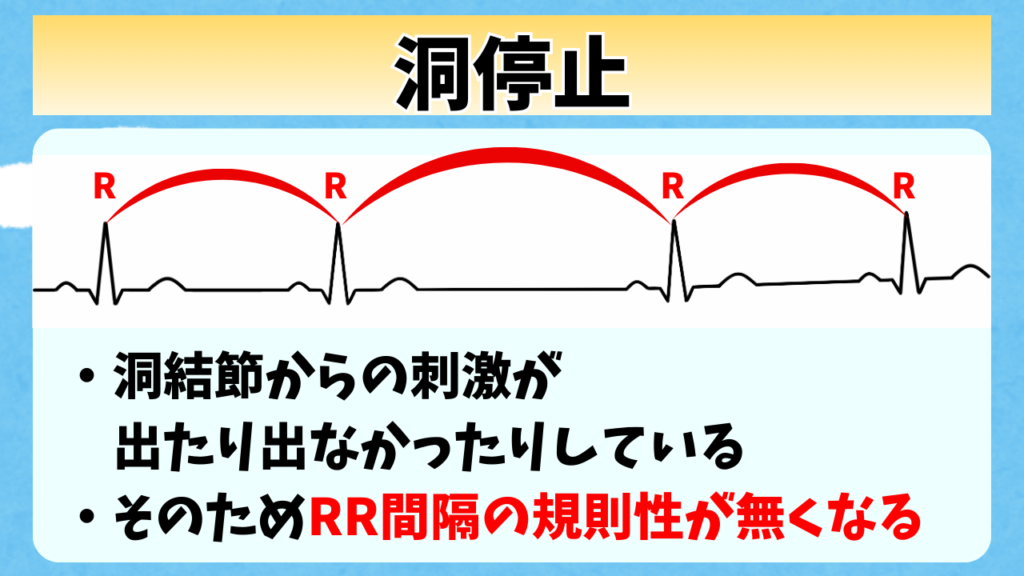

洞停止

次はSSSの2型に分類される、もう1つの心電図。

洞停止について解説をしていくよ。

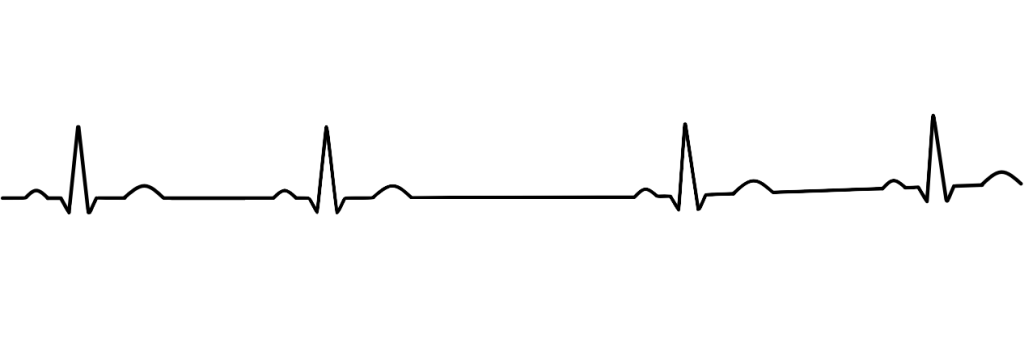

SAブロックと比較するために、まず波形を見ていくよ。

SAブロックとの違いは分かるかな?

ここまでの話をしっかり聞いてくれていた人は、簡単にわかったかもしれないね。

SAブロックは洞結節から刺激は一定で出ている。

だけどそれが心房に伝達されていないというだけなのでRR間隔に規則性があったよね。

だけど洞停止の場合は、RR間隔が伸びる理由というのが…

『洞結節での刺激が起きていない』

洞結節からの刺激が出たり出なかったりしているのが原因だね。

だから刺激が出るタイミングがバラバラになるから、RR間隔に規則性がなくなってしまうんだ。

ちなみに心臓には洞結節だけじゃなく、すべての心筋に自分で自分を刺激する機能があるんだ。

これは自動能というよ。

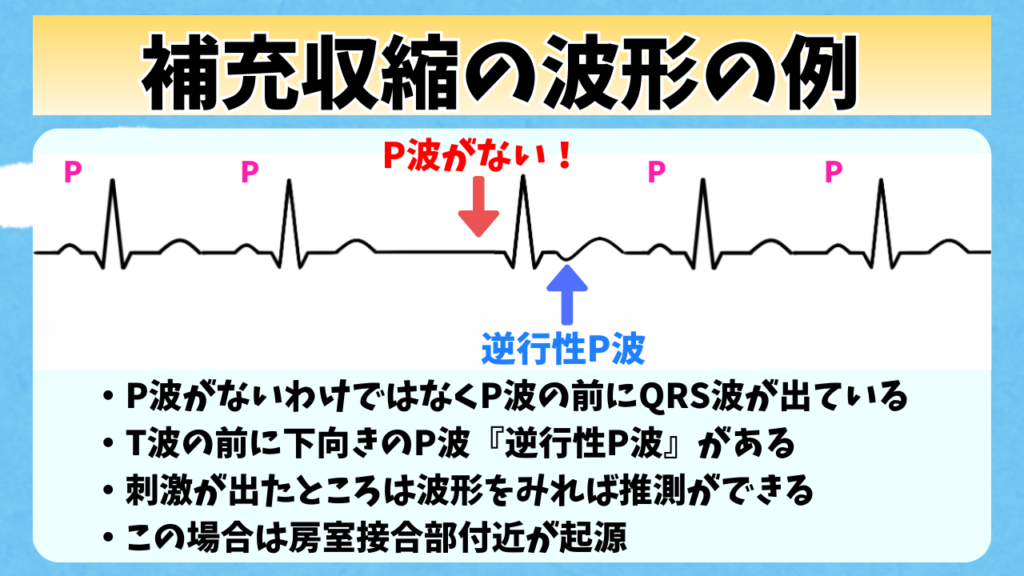

心電図上では、こんなことが起こる場合があるよ。

補充収縮

この波形を見て何か気づくことはあるかな?

これも確かにRR間隔が不規則に伸びているよね。

だから洞停止と判断することができると思うんだ。

でもRR間隔が伸びた後の波形に違和感がない?

P波がない

気づいた人も多いかなと思うんだ。

これは厳密にはP波がないというわけじゃなくて、P波の前にQRS波が出ているんだよ。

T波の前に下向きのP波があるね。

これを『逆行性P波』というよ。

このRR間隔が伸びたあとに出ている波形は

『補充収縮』

というものになるよ。

補充収縮っていうのは、文字の通りなんだけど…

心臓の収縮が足りないからそれを補ってくれる収縮のことだね。

この収縮は基本的に洞結節からの刺激ではないんだ。

それ以外の部分からの刺激によって心房と心室が収縮されているんだよ。

ちなみに波形からだいたいどこから出ているのかがわかるんだ。

どこだと思う?

これは房室接合部付近から出ていると予測できるんだよ。

ここは少し難しいから、別でまとめてあるよ!

簡単に説明しておくと…

- P波がQRS波の後だから、心室より後に心房の収縮が始まっている。

- QRS幅が広くなっていないから、心室には通常の刺激伝導系を伝わっていっている。

この2つから房室結合部付近と推測できるんだ。

これは心臓の収縮が足りないから、それを補うために出ているんだ。

心臓が収縮しないってことは、血液を送れない。

これは危険な状態だよね。

だからそうならないために

「あれ?なんか収縮していないな…」

と思ったら自分で収縮するという機能があるわけだね。

心臓ってすごいよね!

まとめ

というので、今回はSSSの2型であるSAブロックと洞結節について話をしてきたよ。

今日の内容をまとめておくね!

・SSSの2型はSAブロックと洞停止

・SAブロックの波形はRR間隔が整数倍

・洞停止はRR間隔が不規則

・収縮が少ない場合には補充収縮というものが出る

止まってしまっては大変なので、そのための機能があったりする心臓。

なぜその心電図になるのかを考えていくと、心電図はすごく判断しやすくなるよ。

だからしっかり1つ1つ考えていってね!

●関連記事

心電図の基本をまとめてあるよ。

コメント