こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

今日の内容は

『補充収縮』

という話になるよ。

なんとなく補充収縮って名前からは想像つくけど、具体的には…

こういう人も多いと思うんだ。

そんな補充収縮について、

- 補充収縮の波形について

- どうして補充されるのか?

- 波形から分かること

こういった内容を解説していくよ。

しっかり波形を見ていくと色々なことがわかったりするんだ。

心臓って不思議がいっぱいで、知ると本当に面白いから、ぜひ今日の話も聞いていってね。

自動能について

じゃあさっそく補充収縮とは…

と言いたいところなんだけど、補充収縮を話す前に絶対に知っておかなければいけないものがあるんだ。

それが心臓の自動能というものになんだ。

自動能というのは自分で自分を刺激するという機能だよ。

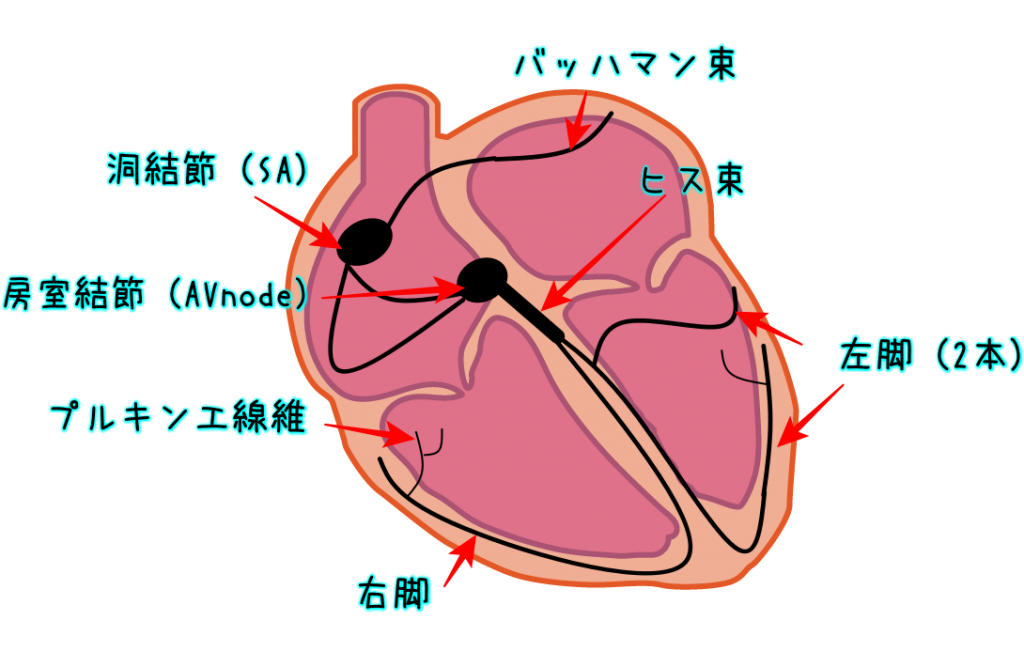

通常心臓というのは、刺激伝導系というものがあって、それの通りに刺激が伝わっているよね。

ちなみに刺激伝導系はこれだね。

この刺激と別に自動能という機能が備わっているんだ。

ちなみに自動能というのは場所によって、1分間に刺激を出せる回数が決まっているよ。

これがどうしてなのかというと…。

仮に勝手に刺激を出してしまったら、大変だからだね。

もし洞結節からの刺激と心室の刺激の回数が同じように出てしまっていたらどうなると思う?

洞結節からも心室からも刺激がきてしまって、心臓はひたすら収縮してしまうよね。

危険な不整脈の心室細動とか、そういった状態になってしまう。

これってかなり危険状態だよね。

だからそれが起こらないために、心臓の自動能は場所によって回数が異なるんだ。

心臓って本当にうまくできているよね!

ちなみに自動能の回数は、こんな感じだよ。

補充収縮の波形?

というので心臓の伝導について話したところで今回の本題に入るよ。

まずは補充収縮って、どういうものなのかを話していくね。

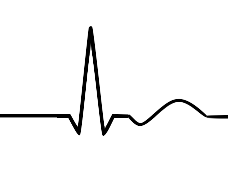

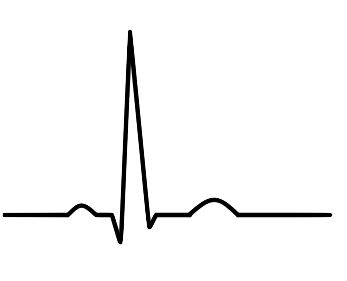

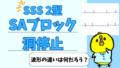

補充収縮はこういう波形になるよ。

ちなみにこの心電図が何か分かる?

この心電図は洞停止の心電図になるよ。

洞結節からの刺激が出ないことで、心臓が収縮しないものだね。

赤く囲ってある部分が補充収縮というものになるよ。

補充収縮はどうして出るの?

重要なのが「どうしてこの補充収取が出てくるのか?」という部分になるね。

これはなんとなく想像がつくかなと思うんだ。

人間にとって、血液って必要不可欠なものだよね。

酸素も運んでくれれば、栄養素も運んでくれる。

心臓がしっかり収縮をしてくれて、血液を全身に運んでくれるから僕たちはこうやって普通に生活ができているんだ。

休みなく動いてくれている心臓のおかげだよね!

でもこの心電図のように長い時間、心臓の収縮が止まってしまったらどうなると思う?

例えば止まっているのが短い期間。

その後にしっかり動いてくれれば、そこまで大きな問題はないかもしれない。

それでも気分が悪くなったり気を失ったりと、正常な状態ではいられないんだ。

それくらい心臓の収縮は大切。

だからこそこの『補充収縮』が必要になるってことだね。

QRS波がないということは、心室の収縮がないということ。

心室の収縮がないということは血液が全身に送れていないということ。

そうなると、心室も「これじゃまずい!」と思って自分で自分自身を収縮するというわけだね。

ただこれは心室自身が補充で刺激を出しているわけではないんだ。

この部分は自動能と波形の形をみることで理解できるよ。

その理由についても話をしていくね!

補充収縮の波形からわかること

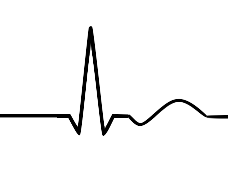

まずこの波形を見てほしいんだ。

これはさっきの補充収縮の部分の波形だけを切り抜いたものになるよ。

通常波形と何が違うと思う?

この波形の特徴をあげるとこの2つだね。

- P波がQRS波よりも後ろにきている

- QRS幅が正常範囲内

じゃあここから何がわかるのかというと…

この波形がどこからの刺激によってできた波形かということなんだ。

通常の刺激伝導系の場合にはこういう波形になるよね。

P波が出てQRS波が出る

洞結節から刺激が出て、その刺激が心房に伝わる→P波

心房から心室に刺激が伝わっていく→QRS波

これが通常の刺激と波形の関係だね。

そうしたらさっきの場合はどうなっているのかを考えてみよう。

もう一度波形を見てみると、QRS波の後にP波が出ているよね。

これは…

『心室に刺激が伝わった後に心房に刺激が伝わっている』

ということになるね。

この場合って刺激はどこから出ていると思う?

P波が後だから洞結節ではないよね。

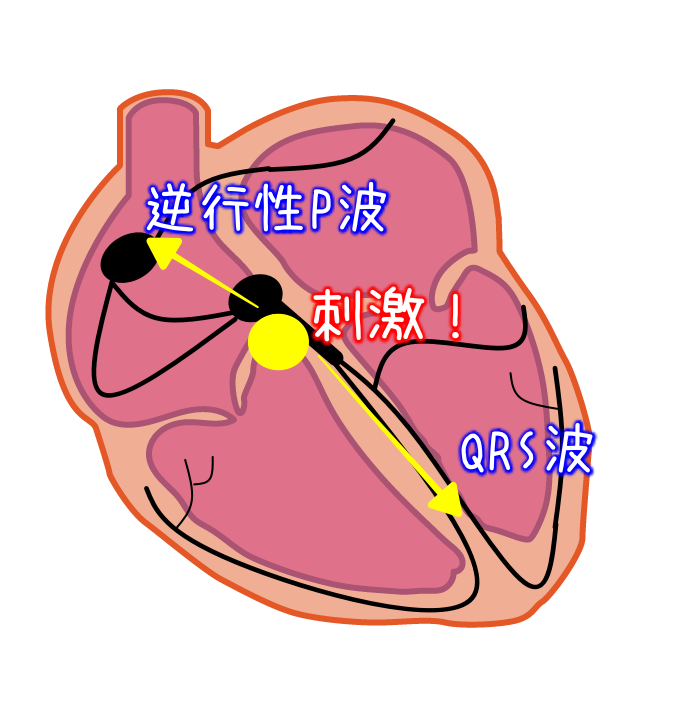

答えを言っちゃうと今回の場合で言えば、だいたい房室接合部付近になりるんだ。

というのも、QRS波の幅って広くなっていないよね。

これは心室への刺激は通常の刺激伝導系を伝わっているということ。

後はP波を見てみると、P波は上じゃなくて下を向いているよね。

これは『逆行性P波』というよ。

- QRS幅はwideになっていない

- P波は逆行性P波

ここから考えると刺激の始まりが房室接合部付近と考えられるんだ。

こんな感じだね。

ちなみにこの房室接合部付近からの補充収縮が一番多いよ。

この部分は接合部ということで

ジャンクション

とか呼ばれたりするから、そっちでも覚えておいてね。

でもどうしてジャンクションが多いと思う?

これは自動能を考えれば分かるんだ。

洞結節の次にしっかり刺激を出してくれるのが、この房室接合部付近だからだね。

こうやって考えると、どこから補充収縮をされているかが波形から分かるんだ。

例えばQRSの幅が広かったりすれば、心室の補充収縮だなと考えることもできるってことだね。

波形がどうやってできているかを考えると、わかることがたくさんあるんだ。

だから「なぜ、この形をしているんだ?」ってしっかり確認してね。

まとめ

今日は補充収縮の解説をしたよ。

話をまとめておくね!

・補充収縮は通常の刺激伝導系に異常があった場合に出る波形のこと

・波形によってどこの場所から刺激が出ているのかがわかる

・一番多いのはジャンクション付近

・これは自動能の関係

・ジャンクションの補充収縮ではQRS幅は普通で逆行性P波がでる

心臓ってこうやって、1つに何か異常があっても、しっかり他の部分が補ってくれる。

本当にすごい臓器だなっていつも感心するんだ。

漠然と見ているとわからない部分でも、しっかり見ることでわかることがたくさんある。

だから1つ1つ丁寧に見ていってね!

●関連記事

コメント