こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

今回は心室性期外収縮:PVCについて解説をしていくね。

施設によってVPCとも言ったりもするけど、今回ははPVCで統一して話をしていくよ。

ちなみにPCVの単発で一番危険なものって知ってる?

これはT波のところに出るPVCなんだ。

ここら辺はLown分類なんていうものもあるから、そういった分類も含めて話をしていくよ。

PVCは検査していると結構よくみる心電図なんだ。

だけどその中には、かなり危険なものもあるから、しっかり覚えていってね。

心室性期外収縮の概要

最初はPVCがどんなものかから話をしていくよ。

その前に・・・

心臓の刺激伝導系は覚えている?

心電図を理解するのには、この刺激伝導系が重要になってくるよ。

詳しくはこの記事で心電図の基本も含めて解説しているから、もし気になる人はこっちの記事も見てね。

ということで、しっかり覚えてしまいましょうね。

◆刺激伝導系

洞結節(sinus-node):SA

↓

房室結節(atrioventricular-node):AVnode

↓

His束

↓

右脚(right-bundle-branch)

左脚(left-bundle-branch)

↓

プルキンエ線維(purkinje)

これが心臓の刺激伝導系だね。

心臓は洞結節(心房)から刺激が伝わっていくというのが分かるね。

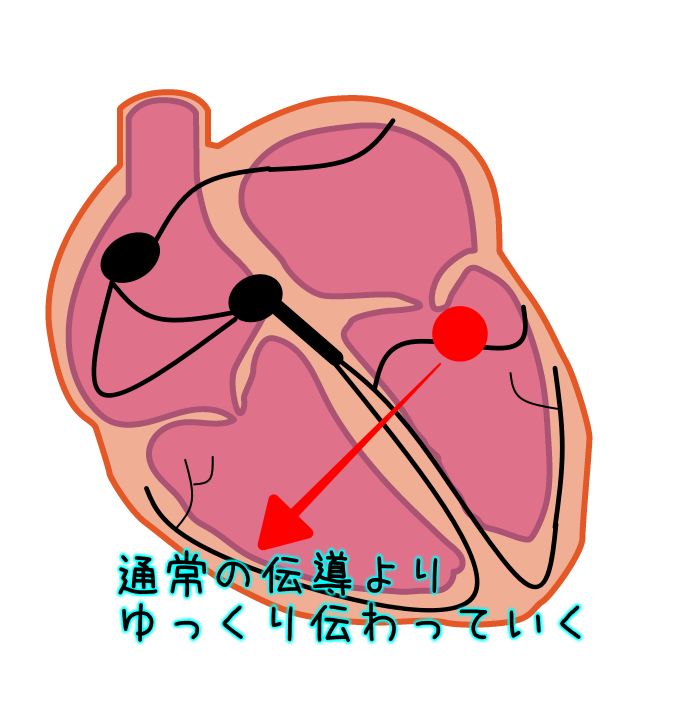

だけどPVCの場合は、この心房ではなくて、心室が勝手に刺激を出すことから始まるんだ。

-150x150.png)

勝手に動くぞ!

という感じだね。

その刺激が心室内全体に伝わるから、QRS波だけ出るっていうのがPVCだよ。

ちなみにPVCはQRSの幅が広くなるよ。

これは通常の伝導と違って心筋同士の伝導はゆっくりなんだ。

その分時間がかかるから、QRS幅は広くなるということだね。

PVCの時のP波

じゃあこの時に、P波はどうなると思う?

P波は心房の収縮を表す波だったよね。

PVCは心室の収縮だから、QRSの前にはP波は認められないというのが分かるね。

実はこれが心室性期外収縮(PVC)と心房性期外収縮(PAC)の大きな違いになるよ。

QRS波の幅が広い=PCV

みたいな感じで言われていることが多いけど…

実はQRSが広いからといって必ずPVCというわけではないんだ。

このP波があるかというのが、すごく重要だよ。

だから波形を確認する時にはP波に注意してね。

PVCに治療は必要か?

PVCっておそらく心電図を検査でやっている人だと、かなりの確率で見たことがあると思うんだ。

そんなPVCだけど「治療は必要なのか?」という部分について話をしていくね。

例えばPVCは単発なら通常は治療の必要ないとなることが多いね。

もちろん危険なPVCもあるから一概には言えないよ。

今出ているPVCが危険か、それとも緊急性がそこまでないものなのかをしっかり確認するのが重要だよ。

そんなPVCの重症度を分類したものがあるから、一緒に話をしていくね。

Lownの分類

『Lownの分類』

これが重症度によってPVCを分類したものになるよ。

こういう分類でカルテとかに書かれる時と具体的にPVCの数を書いたりする時があるんだ。

だからあまり分類って目にしないこともあったりするよ。

だけど例えば他院からの紹介なんかで『Lown3』と書かれていた場合もあるんだ。

その時にそれが何かわからないと今撮っている心電図と比較できないよね。

この比べてどうかという部分って、判断をする上でかなり重要なんだ。

だから1つの指標として、しっかり覚えてね。

これがLown分類になるよ。

| grade | PVCについて |

|---|---|

| 0 | PVCなし |

| 1 | 散発性(30個/時間未満) |

| 2 | 頻発性(30個/時間以上) |

| 3 | 多源性 |

| 4a | 2連発 |

| 4b | 3連発以上 |

| 5 | RonT |

ちなみに多源性というのはPVCの起源が1箇所じゃないことだよ。

これはどうやって判断するのかというと…

PVCの形がいろいろな形をしているから、そこで判断したりするよ。

PVCの問題を解いてみよう!

PVCがどんなものかがわかったかな。

次は実際に波形を見つつPVCを確認していこう。

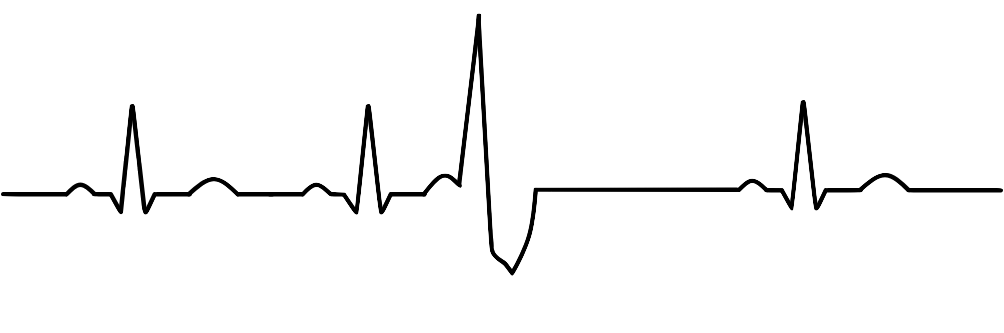

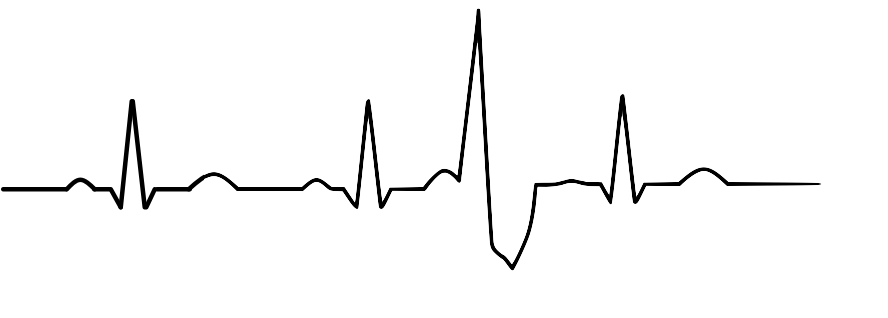

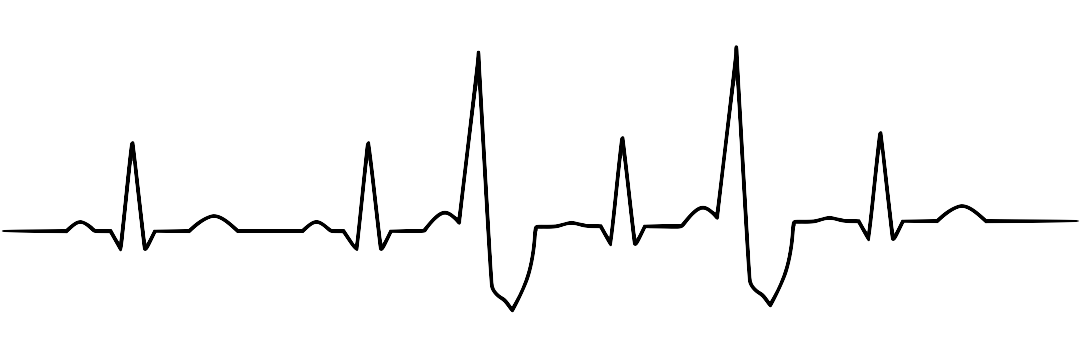

最初はこの2つの波形です。

まず見るべきポイントはP波があるかどうかだね。

どちらもP波がなくて、さらにQRS幅が広い。

だからこれはどちらもPVCなんだけど、違いは何だと思う?

この2つの違いはPVCが出たあとの、次の波形がいつ出るかという部分だよ。

心臓にとって一番危険なのって、どんな状態だと思う?

にわじい、なにか分かる?

動いとれば問題ないじゃろ。

確かに動いていることは重要なんだけど、心臓の役割を考えると実はダメなこともあるんだ。

どうして心臓が血液を体全身に送れるかっていうと…

心臓は心室の中に血液を貯めて、それを一気に送り出すからだよね。

だけど心臓が常に収縮しっぱなしで血液を貯められなかったら、どうなると思う?

必要な血液量を全身に送ることが出来ないよね。

だから心臓は収縮もあれば拡張する時間も必要というわけだね。

そういう理由があるから、心臓は一度収縮したら不応期と言ってどんな刺激にも収縮しない時間があるんだ。

上の波形はPVCが出たあとに1拍QRSが抜けているね。

なのでこれを代償しているという意味で代償性PVCと言うよ。

じゃあ下はというと、不応期からすでに脱していて通常の刺激伝導系からの刺激が心室を収縮させているね。

これは通常の刺激の間に入っているので間入性PVCと言うよ。

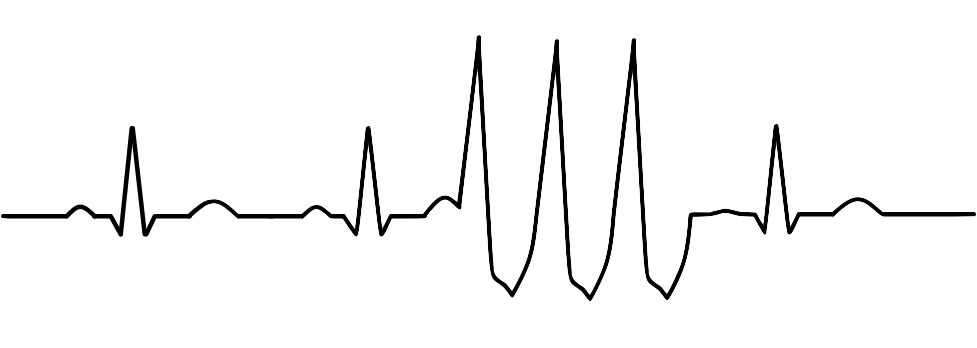

そしたら次はこの問題だよ。

上は二段脈、下は三段脈という波形だね。

検査を始めたころは、この心電図を見た時にすごく驚いたんだよね。

もちろん危険な場合もあるけど、実はこれってPVCが出やすい人の中では一過性で出る人もたまにいるんだよ。

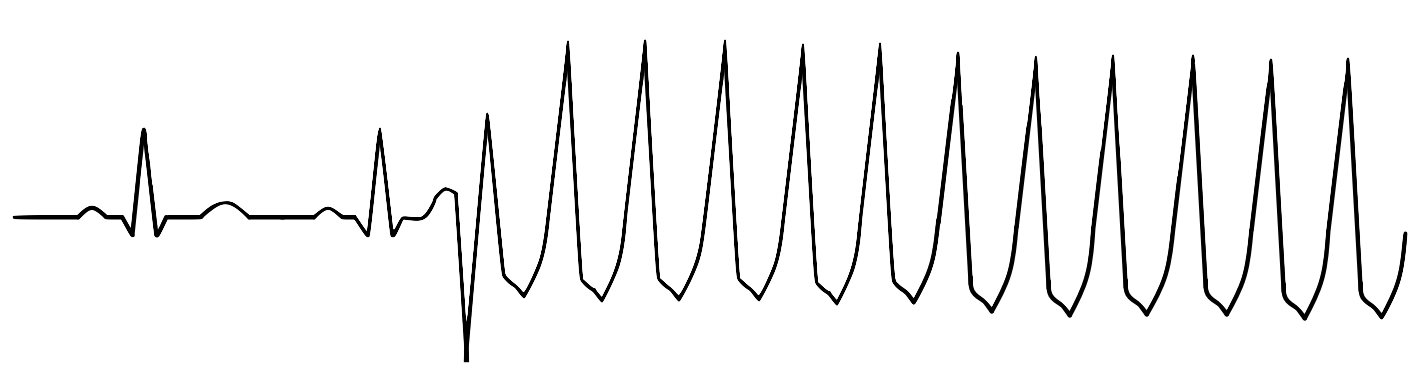

じゃあ次はこれだよ。

これは心電図を勉強している人なら、かなりドキッとする心電図だね。

止まってくれて本当に良かったと思うよね。

PVCが3回連続で出ている心電図だね。

ここの部分ってちょっと人によって、見解が違う部分でもあるんだけど…

こうやってPVCが3連発以上出る場合は、非持続性心室頻拍とかいったり、あとはショートランとか言ったりするよ。

こういう心電図が出たら、しっかりその時の患者さんの状況などを確認することが重要だよ。

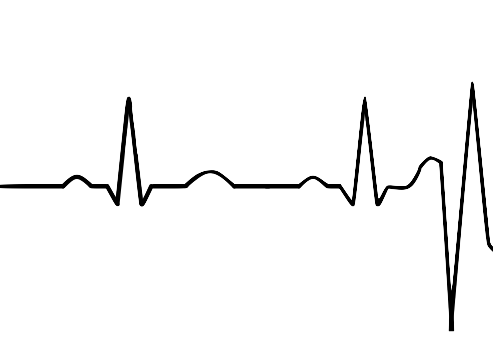

最後はこれですね。

これはかなりやばい心電図だね。

この後はこういった心電図になる可能性があるね。

という感じで、これがLown分類の5になるRonTというやつだよ。

T波の頂点部分って受攻期というんだけど、この部分に刺激を受けると心臓はこうやって危険な動きをするんだ。

なので絶対にこの心電図は見逃さないように覚えておいてね。

まとめ

PVCと一言で言ってしまうと、それで終わりになってしまうんだけど、その中には本当にいろいろ種類があるんだ。

その中でも危険なものもあれば、そこまで緊急性のないものもある。

こういうものをしっかり把握できるのが、重要かなと僕は思うんだ。

もちろんその判断はお医者さんがやることだけど、結果を一番先に見るのは検査をしている人。

緊急性が高いものをいかに早く見つけられるかが、検査をする人の役割だね。

最後に今日の話をまとめておくね。

・心室性期外収縮はPVCやVPCと言われる

・心室からの刺激により発生するもの

・PACとの違いはP波の有無とQRSの幅が広いこと

・重症度によりLownの分類というものがある

・RonTは絶対に見逃してはいけない

こういう感じだったね。

心電図って何もわからない人が見れば、なんとなく動いているただの線。

だけどしっかりわかれば本当にいろいろなことがわかるんだ。

しっかり心電図を覚えて、今これはなんなのかを確認してね。

●参考記事

コメント