こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

今日は心電図のWPW症候群の波形について解説をしていくよ。

WPW症候群は副伝導路によって、幅の広いQRS(wideQRS)が見られる心電図だよ。

内容としては

- なぜWPW症候群になってしまうのか?

- どんな波形になるのか?

- 型によっての違い

- 合併症と治療の方法

こんな感じで解説していくよ。

詳しく解説をしていくから、ぜひ覚えていってね。

WPW症候群とは?

最初は「WPW症候群って何?」っていうところから解説していくね。

WPW症候群っていうのはウォルフパーキンソンホワイトの頭文字をとってWPWとなっているよ。

「Wolf-Parkinson-White」

このWPW症候群に、どうしてなってしまうのかというと…

原因としては副伝導路が存在するからなんだ。

心房と心室を副伝導路が存在することで、通常の刺激伝導系ではない刺激が伝わることが原因になるんだ。

ちなみにWPW症候群の副伝導路のことをケント束って言っていうよ。

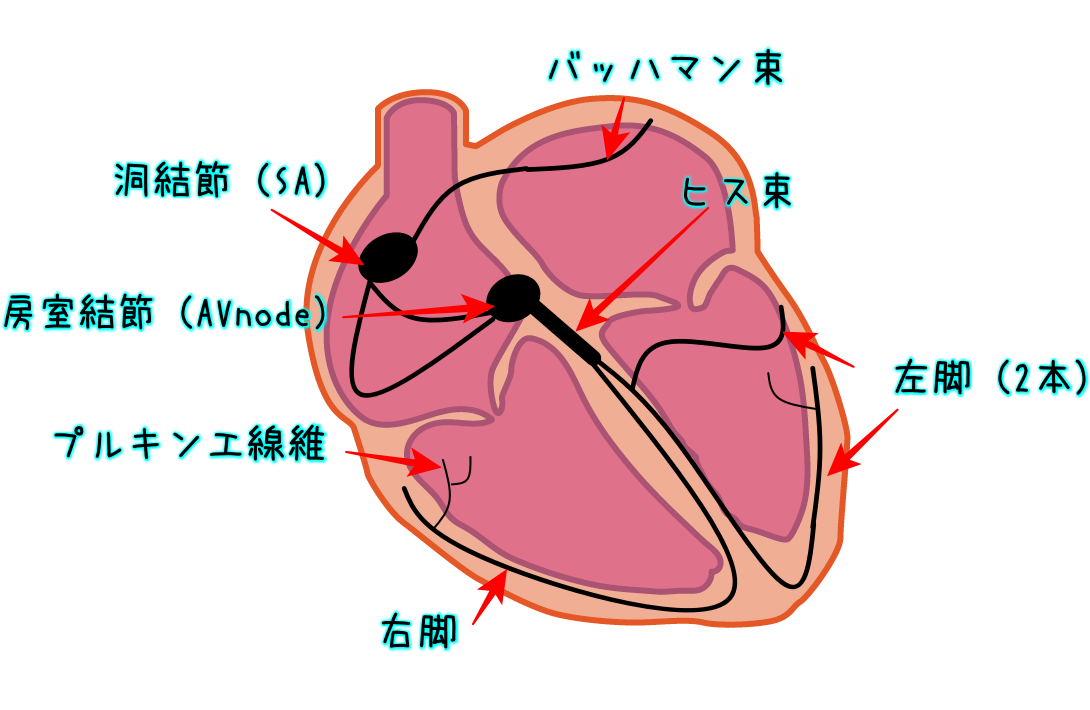

刺激伝導系

このWPW症候群を知るためには、通常の心臓の刺激を知ることが大切なんだ。

洞結節(sinus-node):SA

↓

房室結節(atrioventricular-node):AVnode

↓

His束

↓

右脚(right-bundle-branch)

左脚(left-bundle-branch)

↓

プルキンエ線維(purkinje)

この流れで電気信号が心臓全体に伝わることで心臓って動くよね。

ちなみにこの伝導のことってなんていう?

知らん。

にわじいはさておき…

これは刺激伝導系っていうね。

この中の房室結節という部分が、今回の重要な部分なんだ。

ここってものすごく伝導速度が遅い場所になるんだ。

波形で見ると、ここだね。

P波は心房の収縮。

QRSは心室の収縮を表している。

このP波とQRSの間に陽性波にも陰性波にもなっていない部分があるね。

この部分が房室結節を通っている時のものになるよ。

仮に房室結節の刺激が早ければP波とQRSの間に、こんな隙間がないわけだね。

だから房室結節の刺激が遅いというのが分かると思うんだ。

WPW症候群とケント束

それで最初にも話したようにWPWはケント束っていう、副伝導路が存在することが原因だったよね。

この副伝導路のケント束は、房室結節よりも伝導速度が早いんだ。

だからさっき見たP波とQRSの間の基線部分で、ケント束を通った刺激が心室に早く伝わって波形に出るというわけ。

これってどうなるかというと…

早く刺激が心室に伝わって、心室がいつもより早く収縮するってことだね。

こう考えると心電図上で、どんな波形が出るかがわかりやすいと思うんだ。

ケント束の場所はどこ?

このケント束って心房と心室をつなぐ副伝導路という話をしたと思うんだけど、、

これってどこで心房と心室をつないでいると思う?

心臓の右側か左側か真ん中か。

ちょっと意地悪な質問だったね。

実は全部可能性があるんだ。

こんな感じで分かれているよ。

ちなみにA型にあるものだけを、本来はケント束というんだ。

ただ一般的にABC型のどれでもケント束と呼んでいるので、副伝導路と言われたらケント束と覚えてしまっていいかなと思うよ。

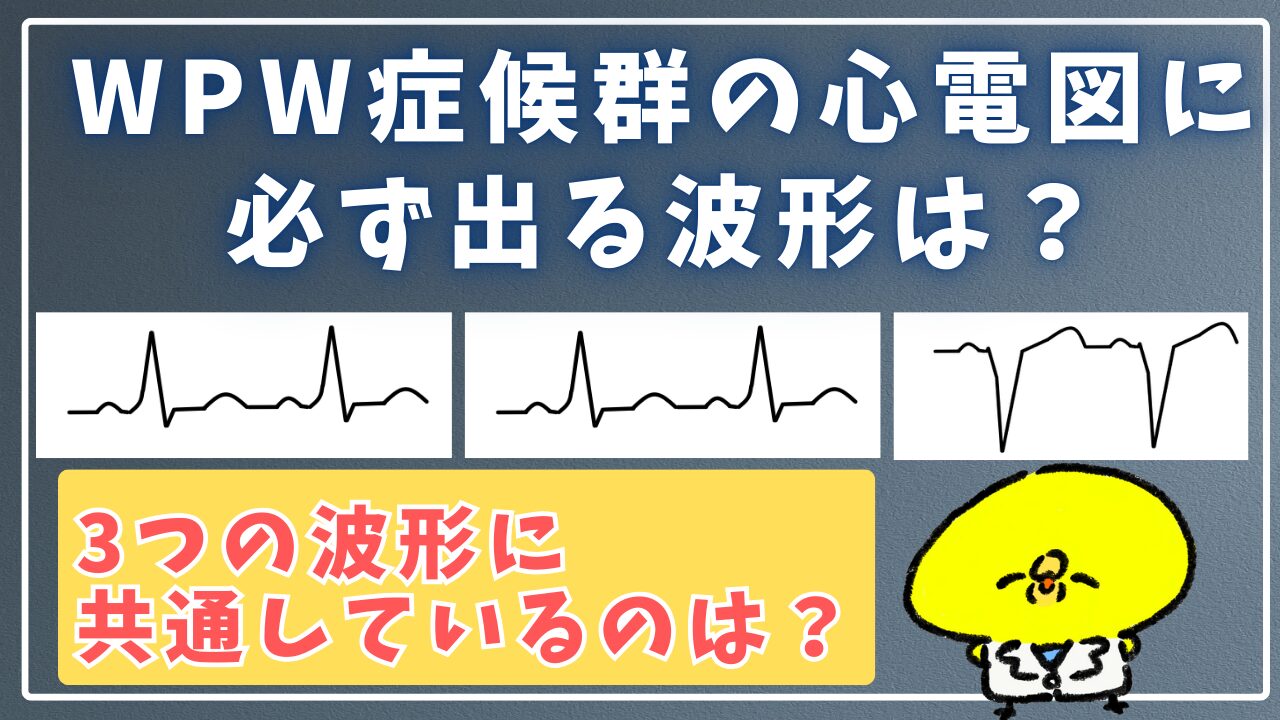

WPW症候群の波形は?

次はWPW症候群の波形について解説していくよ。

さっきも言ったようにA型、B型、C型というのがあるから、1つずつ見ていくね。

最初に全てに共通する部分の話からするね。

WPW症候群ってさっきも話したけど、ケント束を通って心室に早く伝導が伝わる。

これがWPW症候群の特徴だったよね。

そうなるとどんな波形になるのと思う?

なんとなく想像つくかな?

通常の伝導によるQRSよりも早く収縮が始まる

これを表す波形が出てくるということだね。

ちなみにこの部分に出てくる波形をデルタ波って言うよ。

だからデルタ波分QRS幅は広くなるから、wideQRSになるってことだね。

じゃあそれだけかというと…

そうではないね。

話してきたようにP波とQRSの間の部分にデルタ波が出ているわけだよね。

だからその分PQ間隔が短くなるということがわかると思うんだ。

まとめると…

これが特徴になるよ。

この3つについては、A型、B型、C型、全部に共通して言えることになるからしっかり覚えてね。

じゃあ次は型によっての違いを解説していくよ。

ちなみにデルタ波を確認するために一番見やすいのがV1誘導なので、そこを基準として考えていくよ。

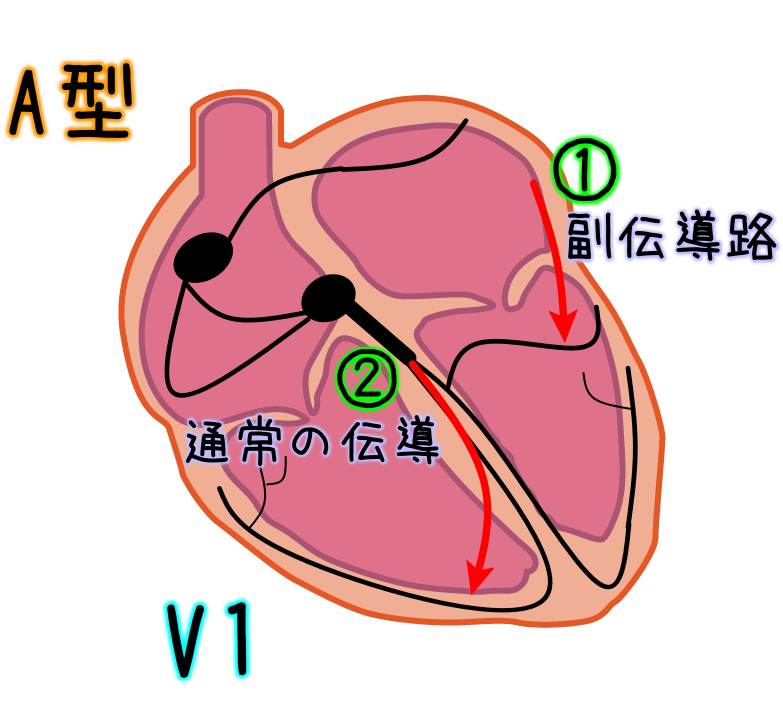

A型について

まずA型の波形から見ていくよ。

A型はこのような波形になるね。

A型はケント束が左房と左室をつなぐ場所にあるという話をしたね。

これによって左室側に、早く刺激が伝わる。

だから陽性のデルタ波が出て、波形も陽性波になるよ。

イメージとしては、こんな感じだね。

デルタ波はV1で見たときは心臓の位置を考えると向かってくる電位になる。

だから陽性のデルタ波になる。

左室側は、副伝導路の刺激が来ているから不応期に入っている。

通常の刺激伝導系は右室側に伝わっていく。

だからデルタ波の後の波形も陽性波になるってことだね。

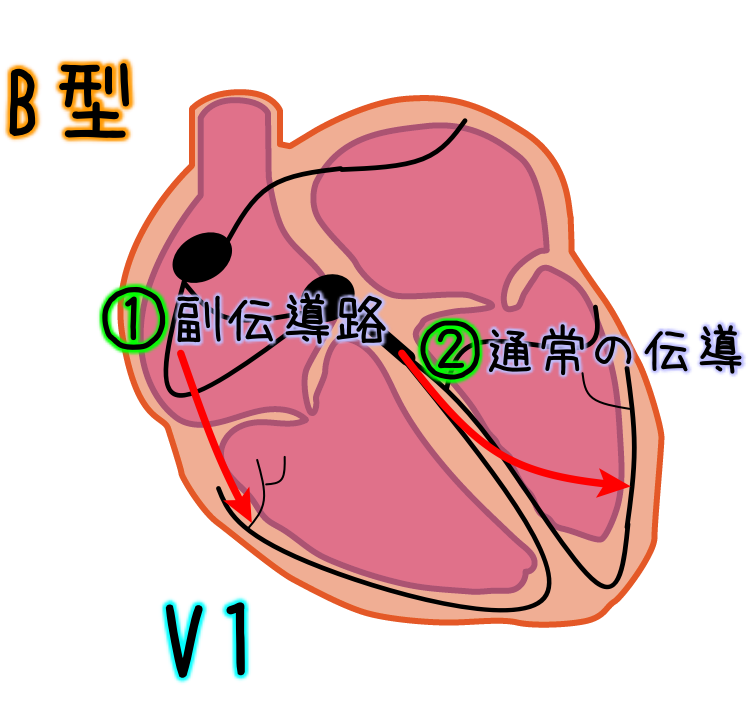

B型について

次はB型について話していくね。

B型の波形はこんな感じだね。

B型というのは右房と右室をつなぐ、ケント束があるものだったよね。

考え方としてはA型の時と全く一緒だよ。

V1に対して向かってきている伝導なのかそれとも離れていく伝導なのか。

これを考えていけば自然にどんな波形が出るかはわかると思うんだ。

じゃあ考えて見よう!

まずデルタ波が陽性なのか陰性なのかだね。

右側にあるから、パッと考えると左の方に流れている感じがするね。

でもV1の電極位置と洞結節の位置を考えると実は向かってきている伝導になっているね。

だからデルタ波は陽性波になるってことだね。

そうしたら右室側が不応期に入ってしまう。

だから通常の伝導は左室側に向かうものだけになるわけだね。

これは右側から左側にV1から遠ざかって刺激が伝わっているね。

だから通常の伝導は陰性波形が出るってことだね。

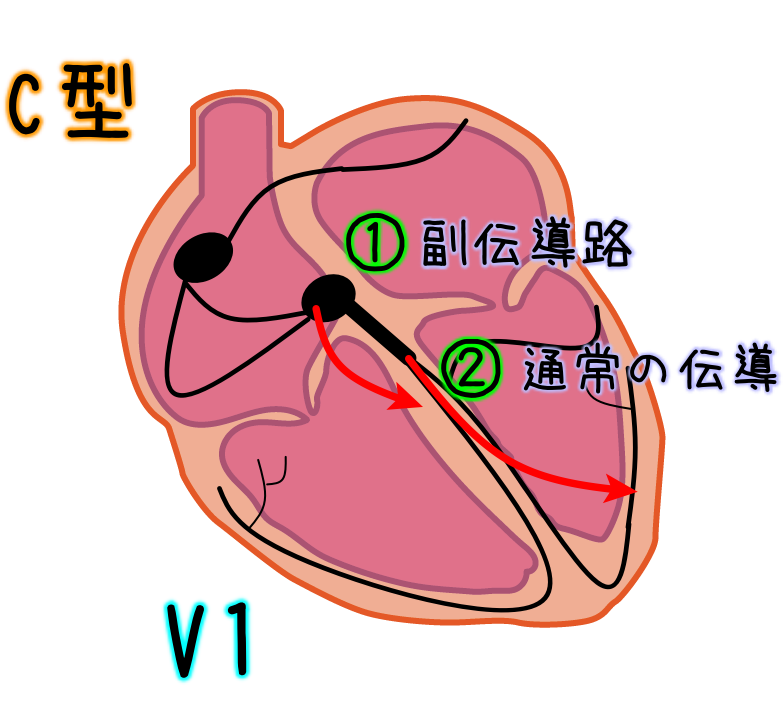

C型について

最後にC型を見ていくよ。

これがC型の波形だね。

このC型は中隔部分にケント束(副伝導路)があるものだったよね。

画像を見てもらうとわかるけど、心臓の向きから考えてV1から遠ざかるように刺激が伝わるね。

だからデルタ波は陰性になるってことだね。

あとはB型と同じ考えだね。

右室側は不応期になるから、通常の伝導は左室側に向かっている。

だからデルタ波陰性、QRSも陰性のパターンになるってことだね。

ここはちょっと余談なんだけど…

以前にこの心電図を撮った後輩に

「これってOMI(陳旧性の心筋梗塞)ですか?」

って聞かれたことがあったんだ。

おそらく異常Q波と間違ったのだと思うんだ。

心電図って確かに1つの波形からだけだと、似た波形があるんだよね。

でも例えば今回聞かれた心筋梗塞の場合は拘束部位によってV1だけじゃなくて他の誘導にも異常があらわれるんだ。

あとはwideQRSというものや、PQの短縮というものが出てこない。

だから他の波形を総合して見ればOMIじゃなくてWPW症候群っていうのが分かるってことだね。

表としてまとめておいたから、ぜひ覚えてね。

| 副伝導路の位置 | デルタ波の向き | 全体の波形の向き | |

|---|---|---|---|

| A型 | 左房左室側 | 陽性 | 陽性 |

| B型 | 右房右室側 | 陽性 | 陰性 |

| C型 | 中隔部 | 陰性 | 陰性 |

合併症と治療

次はWPW症候群の合併症と治療の方法について話をしていくよ。

基本的に治療の方法としては薬による治療かもしくはカテーテルによるアブレーションがあるよ。

だけどまず考えないといけないことは…

なぜこのWPW症候群を治療しなければいけない人がいるかという部分なんだ。

これって波形だけの変化なら問題ないよね。

別に波形が違うからといって体に異常があるわけじゃない。

だけど何かしらの問題があるから、治療をしなければいけないわけだね。

じゃあそれが何かというと…

この波形になるからだね。

なかなか大変な心電図だね。

これは上室性の頻拍の1つのAVRTという頻拍だね。

日本語でいうと房室回帰性頻拍というものだよ。

字でなんとなくわかると思うけど、副伝導路を通ることによる頻拍だよ。

一般的には心房から心室に伝導が伝わっているよね。

でもこれは逆に副伝導路を通って心室から心房に伝導が伝わってしまう場合に起こるんだ。

こうなると常に心臓が動いていることになって、こんな頻拍になるんだ。

これは薬で抑えるということもできるけど、根治としては副伝導路の部分が原因。

そこをアブレーションというやり方で、なくしてしまうものがあるよ。

もう1つの危険な波形

WPW症候群では、あともう一つ危険な波形が見られるんだ。

それがこんな波形だよ。

危険な波形ということはわかるね。

この波形を見るとパッと思いつくのは、おそらく心室頻拍だと思うんだ。

でもこれは心室頻拍ではなくて、偽性心室頻拍というものになるよ。

ちなみに英語ではPseudo(シュード)VTというんだ。

これが起こる原因としては、心房細動が合併している場合だね。

心房細動は洞結節以外の部分からも、心房が興奮している状態だね。

その興奮が心室に伝わるのは基本的には房室結節だけのはず。

だけどWPW症候群の場合は、もう1つケント束がある。

このケント束は伝導が早いという話をしたよね。

だからケント束から心室に伝導が繰り返し伝わりwideQRSになる。

心房は常に刺激がされている状態なので、何回も心室に伝導が伝わって、こんな波形になってしまうんだ。

ここから心室細動という、かなり危険な不整脈に移行することもあるんだ。

だからこういった場合には治療の対象になるということだね。

まとめ

今回はWPW症候群についての話をしたよ。

なかなか難しい話もあったと思うから、最後に今回の話をまとめていくね。

・WPW症候群というのは「Wolf-Parkinson-White」の頭文字をとったもの

・ケント束という副伝導路が原因

・副伝導路の場所によってA型、B型、C型に分けられる

・心電図の特徴は『デルタ波が存在する』『QRSの幅が0.20秒以上』『PQ間隔が短縮』の3つ

・AVRT(房室回帰性頻拍)やpseudo-VT(偽性心室頻拍)というものが起こる場合がある

・治療には薬とカテーテルアブレーションがある

こんな感じの話だったね。

基本の波形もしっかり覚えてWPW症候群を、しっかり判断していってね。

やっぱり心電図って難しいよね。

そうだね。だからまずは基本の波形を知ることが一番重要だよね。

心電図はまず波形を見て正常波形と何が違うのかを知ることが重要だよ。

ここで基本をまとめてあるから、しっかり基本波形を覚えてね。

コメント