こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

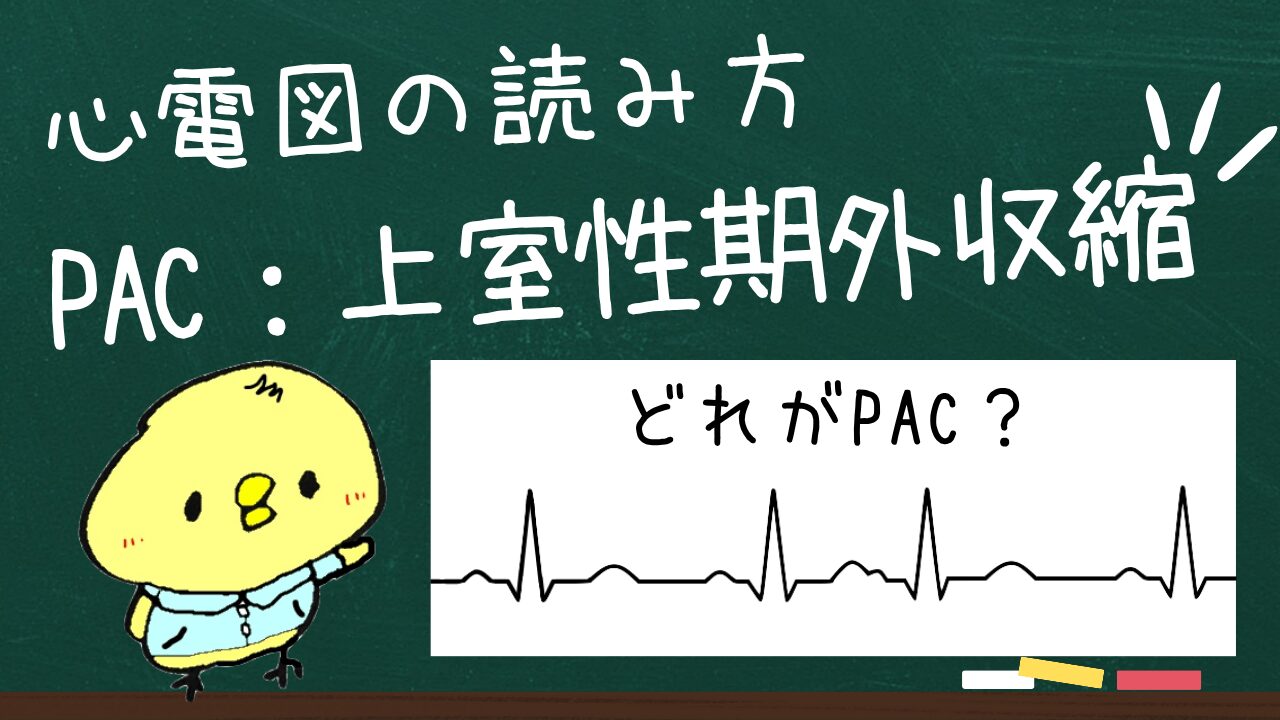

今日は心電図の中の

PAC:心房性(上室性)期外収縮

この波形について詳しく話をしていくよ。

PACって心電図をとっていると見かけることが多い心電図の1つなんだ。

健康な人でもたまに出ていたりとかもするんだよ。

そんなPACがどんな心電図なのか、なぜその波形が出るのかを解説していくね。

PAC心室性期外収縮とは?

最初はPACがどんなものかを話していくね。

PACは心房性期外収縮といったり上室性期外収縮とか言うよ。

これは心臓の場所を表しているんだ。

心臓には心房と心室があるよね。

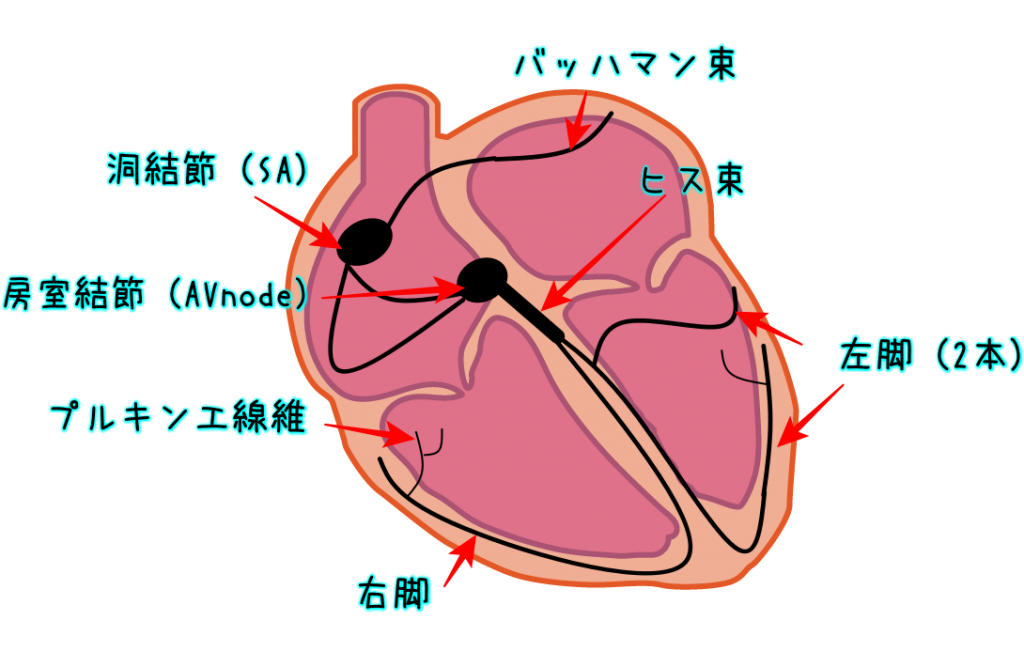

本来は心臓の収縮って心房の洞結節という場所から刺激が送られて収縮が始まるんだ。

もしこの刺激について詳しく知りたい人は、こっちの記事で詳しく話しているよ。

この心房の中でもいつもと違う部分から刺激が出されて心臓が動くことをPACと読んでいるんだ。

ちなみに心臓の刺激伝導系は、すごく重要だから必ず覚えておいてね。

刺激伝導系はこんな感じだよ。

洞結節(sinus-node):SA

↓

房室結節(atrioventricular-node):AVnode

↓

His束

↓

右脚(right-bundle-branch)

左脚(left-bundle-branch)

↓

プルキンエ線維(purkinje)

PACは洞結節じゃなくて、上室のどこかの位置から刺激が出ているということだね。

PACはどんな波形をしている?

次はPACはどんな波形をしているかを見ていくよ。

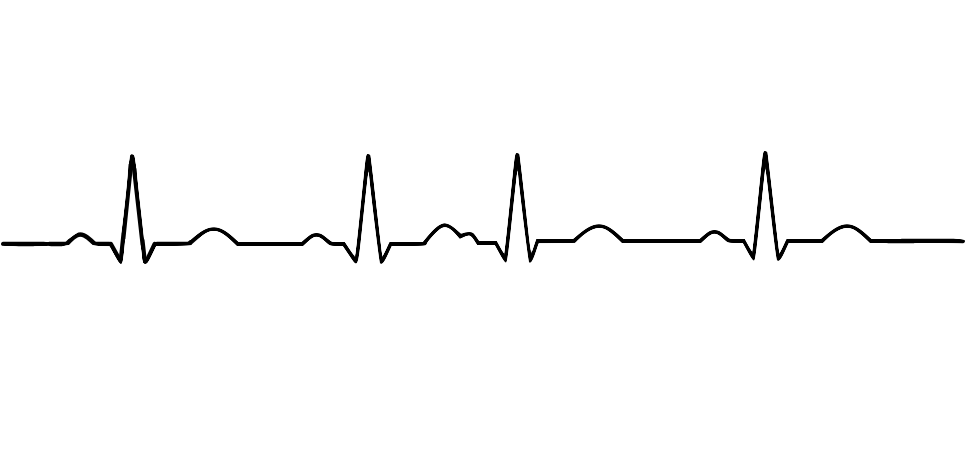

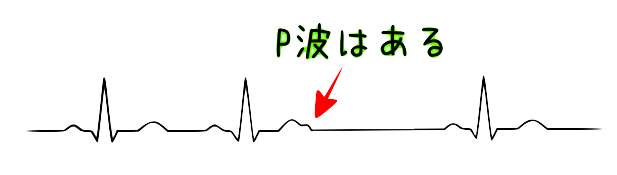

じゃあまずはこの波形を見てね。

この波形で何拍目がPACだか分かる?

ちょっといつもと違うタイミングで出ているから分かりやすいよね。

3拍目がPACという波形になるよ。

PACの特徴としては、洞調律と言って正常なリズムよりも早い場所で波形が見られるんだ。

この時にQRSについては基本的に洞結節からの刺激と同じになるよ。

これは心室の刺激は通常の刺激伝導系から伝わるものと同じだからだね。

だけどP波の形は変わっているよ。

これはちょっと難しいん部分なんだけど…

波形が出てきたタイミングによってはQRSが脚ブロックの形になることがあるんだ。

これは心臓には不応期というものが存在しているからなんだ。

不応期については、ここで詳しく解説しているよ。

「QRSが違うけどなんで?」とならないように、しっかり覚えておいてね。

ちなみにPACとPVCを見分ける際に一番重要な部分はどこだと思う?

これはP波が出ているということなんだ。

PVC(心室性期外収縮)の場合には、心室から刺激が始まるから心房の刺激を表すP波は出てこない。

でもPACというのは上室性ということだから、心房の収縮を表すP波は必ず出現するんだ。

だからPACを判断するときには、しっかりP波を確認してね。

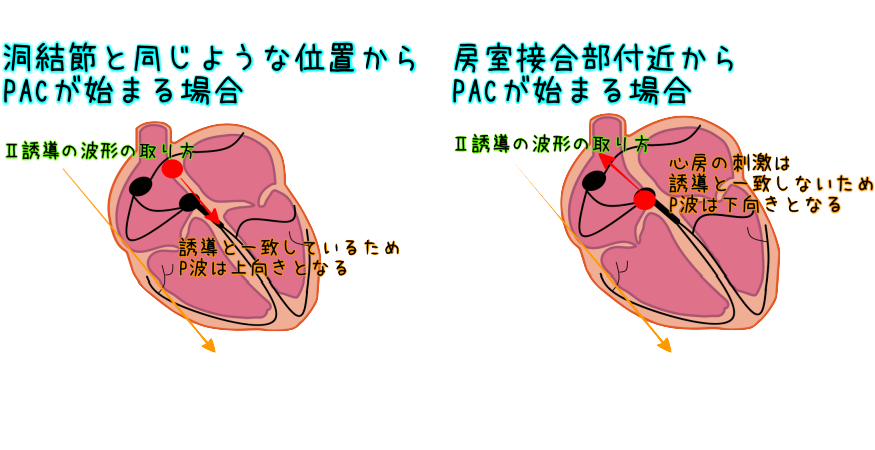

P波で見る起源

それで後は、このP波をじっくりと観察するとPACが上室のどこら辺から出たのもなのかもわかったりするんだよ。

これって難しそうだけど、ちゃんと理解すれば難しくないよ。

まず見る誘導としてはⅡ誘導を見る。

- P波が上向きなら洞結節と同じような場所

- 逆にP波が下を向いているなら房室接合部付近

ということがわかるんだ。

こんな感じだね。

P波しかないPAC

最後にちょっと分かりにくいPACについて解説していくよ。

この図の心電図は何だと思う。

この時に一番間違いやすい回答としては

「P波があって、QRSが出ていないから2度の房室ブロック」

という回答なんだ。

だけど2度の房室ブロックというのは、RR間隔が倍になっていることが重要なんだ。

今回の波形だと倍にはなっていないよね。

だから房室ブロックではないということが分かるんだ。

じゃあ今回のこの心電図が何なのかというと…。

「blocked PAC」というものになるよ。

これは実はP波が出ている部分で、PACが出ているんだ。

「じゃあなんでQRS波が出ていないの?」って不思議だよね。

これは心室が不応期に入ってしまっていて刺激が伝わっていないからQRSが出てこないというものなんだ。

心電図って難しそうだけど、基礎から丁寧に覚えていくとわかるようになるよ。

PACのまとめ

今日はPACの話をしました。

話をまとめておきますね。

・PACとは上室性期外収縮のこと

・心電図の特徴としてはP波がいつもよりも早く出てQRSは変わらない

・不応期によってはQRSが脚ブロック様になったり出ない時もある

こんな感じだったね。

PACは一般の人でも1日のうちに結構認められるものなんだ。

だから通常検査でも目にする機会が多いと思うよ。

しっかりP波を確認して、その心電図がPACなのか。

それともまた別のものなのかを区別していってね。

●関連記事

コメント