こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

おそらくこの病気の名前を一度は聞いたことがあると思うんだ。

『エコノミークラス症候群』

なんかニュースになっていた時があったよね。

飛行機から降りて、その時に発症してしまったというものだよね。

ちなみに厳密には症候群は病気じゃないんだけど、今回はわかりやすいように病気って言葉で話していくね。

この病気なんだけど、具体的にどういうものかはみんな知ってる?

これと一緒に出てくる病名としては『深部静脈血栓症』と『肺塞栓症』というものが出てくるよ。

今日はそんなエコノミークラス症候群と深部静脈血栓症、肺塞栓症の関係やどんな病気なのかを話していくね。

深部静脈血栓症(DVT)とは?

じゃあ最初に深部静脈血栓症について話をしていくね。

みんなはこれってどんな病気か知ってる?

なんとなく病名からすると

静脈に血栓ができる病気

ってことなのはわかるよね。

だけどその前についている『深部』ってなんなのかがわからないって人が多いと思うんだ。

深部静脈血栓症というのは静脈に血栓ができることで、、

深部というのは、その血栓ができる静脈というが『深部静脈』という場所になるんだ。

足の静脈には、深部静脈と表在静脈というものの2種類があるんだ。

この2つの静脈の違いは、ある場所と太さになるよ。

ちなみに静脈っていうのは心臓に血液を送り返す役割があるよ。

だいたい表在静脈は20%くらいで深部静脈が80%くらいの役割になっているんだ。

このうちの深部静脈に血栓ができるのが深部静脈血栓症という病気になるわけだね。

どうして血栓ができるの?

でも血液は常に流れているのに、血栓ができてしまうなんて不思議じゃない?

確かに血液は固まるという機能はあるんだけど、流れていれば固まらないよね。

だけど血栓ができてしまうことがある。

実は足の静脈に血栓ができやすい理由は、流れにくいというのが理由になるよ。

ちょっと難しい言葉を使うと『うっ滞』するということだね

足っていうのは立っていたり椅子に座っていたりすると下にあるよね。

静脈っていうのは足を動かした時の筋肉の収縮になんかで血液を送り返しているんだ。

じゃあずっと足を動かさないとどうなると思う?

その働きを使えないから、血液がたまりやすくなってしまうというわけだね。

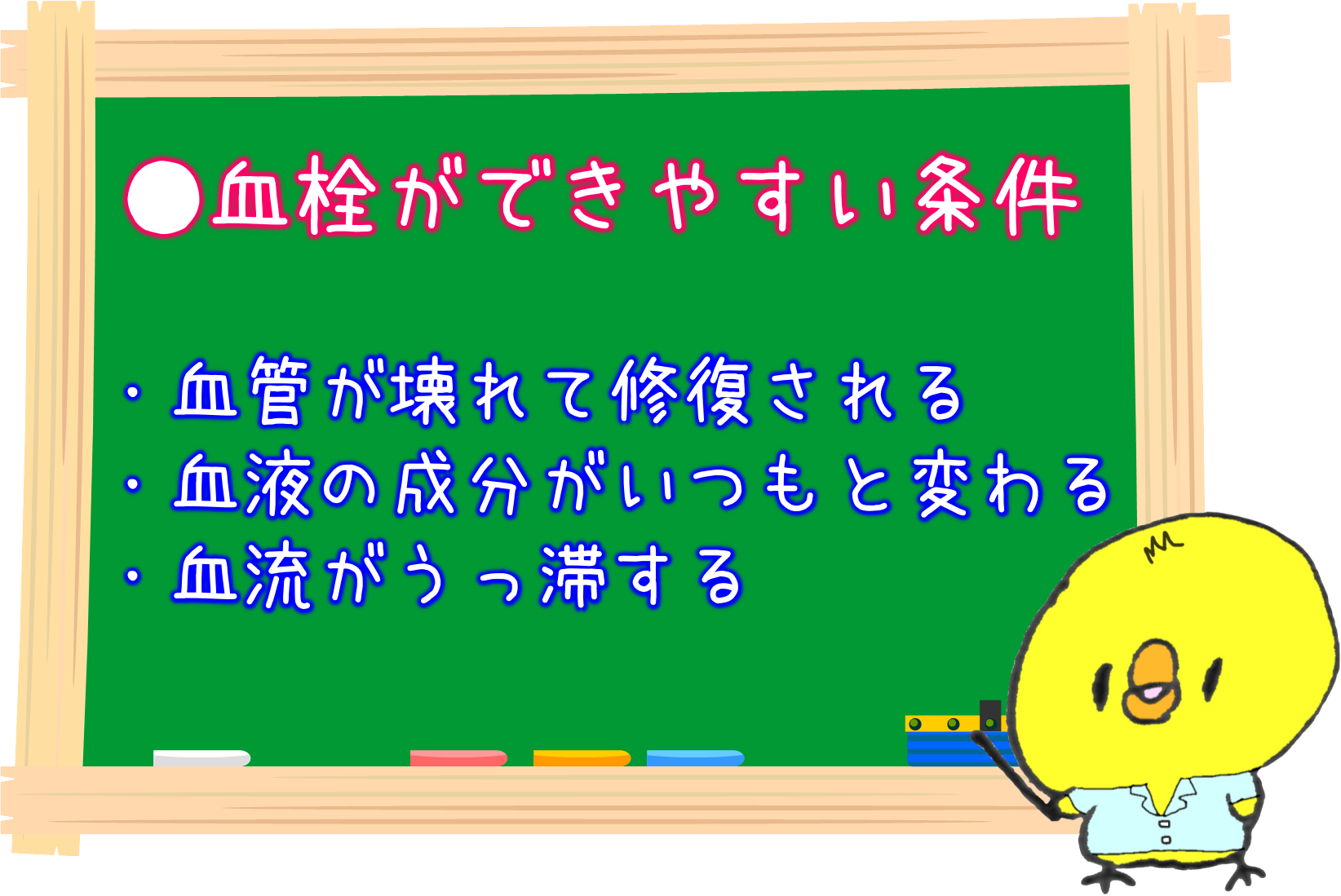

ここで重要なのが血栓ができやすくなってしまう条件で、その条件には3つあって。

この3つのうち2つ以上が重なってくると、血栓ができやすいと言われているんだ。

確かに常に流れている状態なら血栓はほとんど起きないかもしれない。

でも何かの影響で血栓ができてしまうということは誰にでも起きることなんだ。

そのうちの1つにエコノミークラス症候群というものがあるよ。

深部静脈血栓症と関わりの深いものだね。

これはもともと持病があった人ではなくて、今まで健康だった人がなる場合もあるんだ。

これは血栓ができやすい条件が揃ってしまったことが原因になるんだ。

それってどういうこと?

それを話す前に一緒に覚えて欲しい肺塞栓症という病気について話していくね。

肺塞栓症(PE)とは?

深部静脈血栓症についてはわかってくれたと思うから、次は肺塞栓症という病気について話をしていくね。

どうして足の血管なのに肺が出てくるの?

というかなんで今ここでその話?

いろいろな疑問が出てくると思うから、1つずつ話をしていくよ。

まずなぜ肺塞栓症という病気を知っていて欲しいかだね。

これは今回の本題のエコノミークラス症候群にすごく関係があるからなんだ。

「あれさっきは深部静脈血栓症に関係があるって言ってなかった?」

こんな疑問が飛んできそうだね。

実はどっちも間違いじゃなくて、

『深部静脈血栓症があるから肺塞栓症になる』

こう考えるといいかな。

どういうこと?

じゃあ足の静脈なのになぜ肺なのかを話していくね。

塞栓と血栓の違い

肺についての話しをする前に重要な用語を先に確認するね。

『血栓』と『塞栓』っていうものの違いはわかる?

血栓は血が固まったもので、塞栓はそれが詰まったということじゃないの?

今日の話ではほとんど一緒の意味になるんだけど、厳密に言うとちょっと違くて…

だから血栓が原因でどこかの血管が詰まる場合には、その血栓は塞栓になるね。

でも血栓以外にも塞栓には空気塞栓というものもあったするよ。

これの場合は血液の塊じゃないから塞栓だけど血栓じゃないね。

足の静脈と肺の静脈の関係

ここが一番勘違いしやすい部分になるんだけど…

足の静脈に血栓ができた場合って、何が問題になると思う?

えっと、足の静脈が塞がれてしまうこと?

多くの人はお姉さんと同じように考えている人が多いと思うんだ。

確かにそれによって痛みや腫れなどの症状が出るのは出るんだけど、実はそれが問題じゃないんだ。

足の静脈に血栓ができると、それが血流に乗ってどこかに飛んで行ってしまうんだ。

そうするとその先の血管をつまらせてしまう。

これが問題になるんだ。

その先の血管というのが肺の血管というわけだね。

血液の循環というのは

心臓から動脈を通って全身へ

↓

全身に行った血液は静脈を通り心臓へ戻って肺へ

↓

肺から心臓にいって全身へ

という形で流れているんだ。

ここで重要なのが血管の太さ。

体や臓器の先の方にいけばいくほど血管は細くなっていくのはなんとなくイメージできる?

心臓付近の血管よりも指先の血管の方が細そうというのはわかると思うんだ。

さっきの血液の流れからいうと、静脈は足の細い方から心臓のように太い部分に戻っていくよね。

だからその間でどこかに詰まってしまうということはちょっと考えにくいよね。

だけどそのあとに肺にいくわけだよね。

そうすると肺の先の方にいって、狭くなっていった場所で詰まってしまう。

これが肺塞栓症というものになるわけ。

肺は血液に酸素をあげる重要な部分だから、そこが詰まってしまうから大変ってことだね。

エコノミークラス症候群との関係

ここまでで、深部静脈血栓症と肺塞栓症というものがどんな病気なのかを話してきたよ。

最後にどうしてそれがエコノミークラス症候群という名前で言われているのかについて話をするよ。

これを知るためにちょっと復習なんだけど、血栓ができやすい3つの状況ってなんだった。

えっと…。

この3つだね。

エコノミークラスって席がすごく狭いよね。

そこで足を自由に動かすことってなかなか難しいよね。

静脈は血液を心臓に戻すために足の筋肉による働きも必要というのは途中で話したよね。

一応他の働きでも戻す力はあるから全部が戻らないというわけじゃ無いんだけど、、

やっぱり1つの力が使えないというは影響が出てくるよね。

そうなると、血栓ができやすい条件のうち『血流のうっ滞』が起きるということ。

でもそれ以外2つに関係ないんじゃないの?

実は『血液の成分』については飛行機の場合って起きてもおかしくない状況なんだ。

えっ、どんな状況。

エコノミークラスって席がすごく狭いということだったよね。

じゃあもし隣に知らない人が座っていて、何度もトイレに行こうと思う?

なんか迷惑になりそうだし、できる限り控えたいかもって思う人が多いと思うんだ。

この場合ってどういう対策をするかというと、

あまり水分を摂りすぎないようにするはずなんだ。

ここが重要な部分!

水分を取らないということは体が脱水の状況になってしまうわけだね。

血液というのも水分だから、脱水の時には血液成分はいつもと変わってしまうというわけなんだ。

濃度が濃くなってしまうということだね。

ということは、

- 血液の成分がいつもと変わる

- 血流がうっ滞する

という2つの項目に当てはまってしまうわけだね。

そんな状況で血栓ができてしまう。

その血栓が立ち上がった時に一気に流れた血液によって飛んでってしまう。

それが肺までとんでいって、肺塞栓症になるというわけだね。

まとめるとこんな感じだよ。

エコノミークラスに乗って両隣に人がいる席になってしまった。

↓

あまり邪魔になるのも悪いので、できるだけ水分を取らずに席にじっと座っていた。

↓

血液のうっ滞、血液成分の変化によって血栓が作られる。

(深部静脈血栓症の発症)

↓

目的について立ち上がった瞬間に血液が一気に流れる

↓

血管内にあった留まっていた血栓が血流の力で肺まで飛ばされてしまう。

(肺塞栓症の発症)

これがエコノミークラス症候群というわけだね。

エコノミークラス症候群自体が病気というより、2つの病気になりやすい状況がエコノミークラスだから、そんな名前がついたということだね。

まとめ

今日はエコノミークラス症候群についてわかってもらうために2つの病気について話をしたよ。

・深部静脈血栓症とは足の深部静脈に血栓ができること

・血栓ができやすい条件は3つある

・肺塞栓症は何かによって肺の血管が詰まってしまうこと

・深部静脈血栓症の血栓によって肺塞栓症が起こることが多い

・エコノミークラス症候群は2つの病気が起こっている

こんな感じだったね。

エコノミークラスに乗っていると起きるというわけじゃなくて、エコノミークラスに乗ると血栓ができやすい状況に陥りやすいから血栓ができてしまう。

だけど原因がわかっているということは、それだけ対策がとりやすいということにもなるよね。

例えば足を動かすとか、水分をしっかりとるとか。

その他にもこういう圧の強めのストッキングを履くというのもいいね。

今回の話でエコノミークラス症候群はどういう病気なのか、なぜ起こるのかがわかってくれたと思うんだ。

そうならないためにもしっかり予防をしようね^^

コメント