40代女性の質問

病院に行ったら採血検査をして下さいと言われました。

採血で何本か採血されて結構血を取られました。

いつも本数も採る血の量も違うのですがこれはなぜですか?

採血で本数がいつも違う理由は検査項目によってスピッツの中に入っている薬が違うからなんだよ。

こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

今日は採血で採る本数についての話だね。

採血って1本だけ採って終わりってことは、ほとんどないよね。

なぜ複数本に分けて採る必要があるのか?

あとは「こんなに採って大丈夫なの?」という部分についても答えていくね。

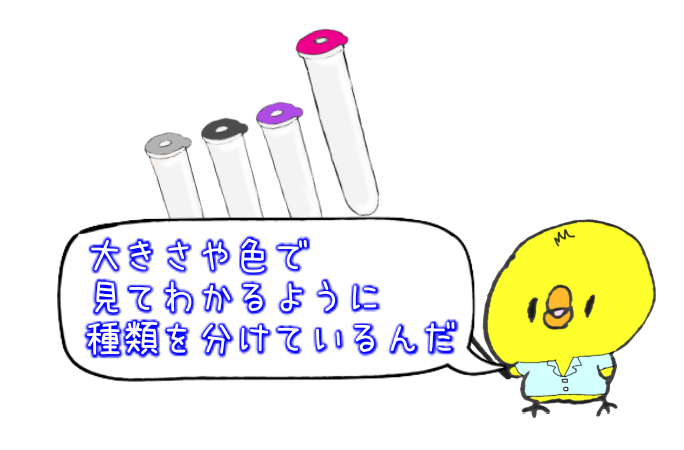

血液を採る容器の違い

採血で血液を採る容器のことを『スピッツ』というよ。

そのスピッツがいつも採血の時で本数が違うということだよね。

その前になんでこんなにたくさんの種類のスピッツがあるかを話していくね。

ちなみにスピッツの種類ってどのくらいの種類があるか知ってる?

いっぱいあるのは知ってるけど…。

蓋の色とか大きさとかで分かれていると思うんだけど、実は10種類以上あるんだ。

一般的に健康診断なんかで使われているのは3〜4本くらいかなと思うんだよ。

なんでこんなに種類があるかということだよね。

スピッツの中身

血液を採る前のスピッツの中をみるとよくわかるんだけど、あの中には粉末や液体が入っているものがあるんだ。

あとは全く入っていないものもあるんだけどね。

この粉末や液体がなんなのかというと、『血液を固まらせない薬』になるんだよ。

固まらせないってどういうこと?

そうだね。

そこをしっかり話していくよ。

怪我した時とかを思い浮かべてくれると、すごくわかりやすいかなと思うんだ。

その時って血液ってすぐに固まってくるよね。

転んで「いたいー」ってなった時も、料理していて「いたっ!」ってちょっと切っちゃった時も常に血液が出続けているってことはないよね。

こうやって血液には『固まる』という機能があるんだ。

だけど検査というのは固まってしまってはできないんだ。

だから血液を固まらせないために中に薬を入れているんだ。

なるほどね。

あれ?だけどそうしたら1本だけあれば十分じゃないの?

そう考えるのが一般的だよね。

だけどいっぱい種類があるのには、ちゃんと理由があるんだよ。

本数や量が違う理由

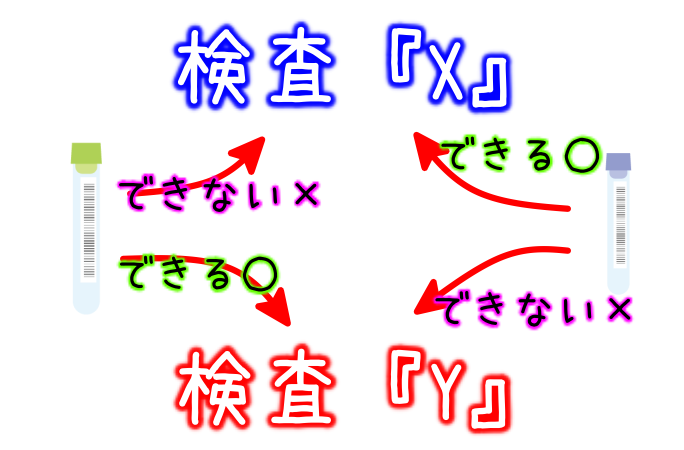

実は血液を固まらせないために使える薬っていうのは、いくつか種類があるんだ。

検査によって使える薬もあれば使えない薬もあるんだよ。

飲み薬でも飲み合わせによってダメなものがあるよね。

あれと同じように、検査の時も薬を使っていくから、それによって使い分けているんだ。

だからAという薬の場合はXという検査はできるけど、Yの検査はできない。

だけどBという薬の場合はYという検査はできるけど、Xという検査はできない。

こういう感じだね。

あとは検査項目によって必要な血液の量というのがあるんだ。

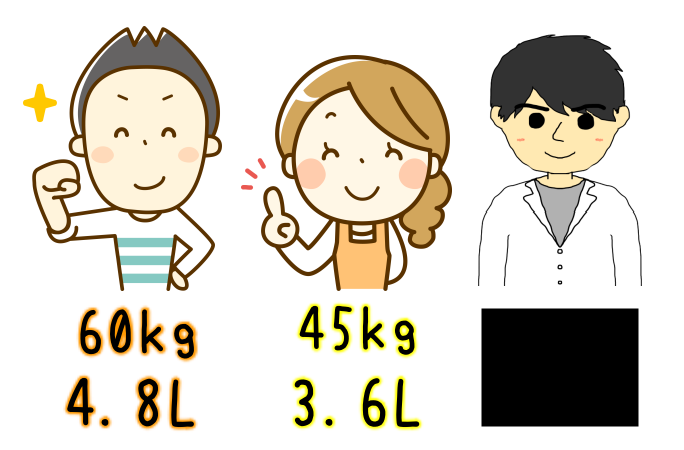

そういえば、採血ってたくさん量が採られているように感じるよね。

本数が多いと「こんなに大丈夫なの?」って思う。

でもあれって、実際には大さじ1杯もとってないことがほとんどになるよ。

多くても15〜20mlくらいだから、あまり心配しなくても大丈夫だよ。

ちなみに人間の体の中には体重の8%の血液があると言われているから、かなり少ないのがわかるよね。

なんで隠すの?

いやだもん。

こんな感じで質問に答えられたかな。

僕も実はこれを知るまでは「どうしてこんなに採血するんだろう」って不思議に思っていたんだよね。

だけど採るにはちゃんと理由があったんだよね。

しかもびっくりしたのが、本当に少ない量で検査できるということ。

こういうことって、知っていくと楽しいよね!

またなにか質問があったら聞いてね( ^˂̵˃̶^)

●関連

コメント