こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

人間ドックや健康診断では、聴力検査っていうものをやっているよ。

この聴力検査がいったいどういうものなのか、みんな知ってる?

うーん。なんかヘッドホンみたいなやつをつけてボタン押す検査だよね?

そうだね。検査自体は簡単だけど色々なことが分かる検査なんだよ。

この検査では文字どおり、耳の「きこえ」を診ていく検査なんだ。

耳の状態が今どのくらい健康なのかがチェックできるんだよ。

今日は具体的な聴力検査の方法から実は聴力と言っても2つの種類の聴力がある。

こんなことを話していくよ。

そんな聴力検査について解説していくね。

オージオ(聴力)検査ってなに?

聴力検査は一般的に

「オージオメーター」

っていう専用の機械を使って検査をするんだ。

この機械は僕たち検査をする側が操作をしているね。

みんなにはあらかじめヘッドホンや振動板っていう小さな装置をつけてもらうよ。

それで機械からはいろいろな大きさや高さの「ピー」って音が鳴るんだ。

「ピー」って音は、片耳づつ聴こえてくるんだ。

だから「ピー」って音が聴こえたら、手に持ったボタンを押して

「聴こえました」

っていう合図を検査してる人に伝えるんだ。

検査自体はこれだけだから簡単だね。

この検査で受けている人がどのくらい音を聴き取ることができているのかを数字で出しているんだ。

簡単な検査だけどちゃんと聞こえているかを判断できるから安心してね。

2つの聴力

ここまでは検査の具体的なやり方についての解説だったんだけど…

実は聴力といっても2つの種類があるんだけど知ってる?

聴力は聴力じゃないの?

そう思うよね。実は違うんだ。

実は聴力には、

『気導聴力』と『骨導聴力』

この2つの聴力があるんだよ。

これは2種類の「音の聴こえ方」のことを言っているんだ。

これからわかりやすく説明していくね。

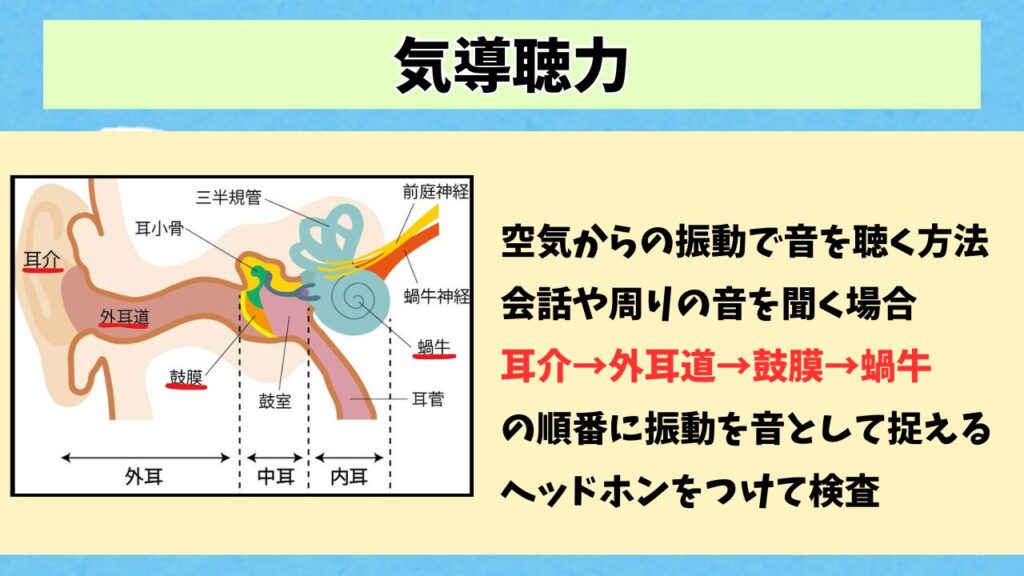

気導聴力

気導聴力っていうのは、空気の振動を耳で受け取り、音として感じ取る聴き方のことだよ。

一般的に聴力をイメージするのは、多分こっちの方かな。

普段人と会話したり、環境音を聞いたりする時に使っているのが気導聴力なんだ。

これをもう少し詳しく解説していくと‥

音はまず、耳の外側にある耳介で集めらて、外耳道を通って鼓膜に届くんだ。

鼓膜はその音の振動を受けて揺れて、その動きが内側にある3つの小さな骨(耳小骨)に伝わるよ。

耳小骨は振動を効率よく増幅して、「蝸牛」という音を電気信号に変換する器官に送るんだ。

つまり、気導聴力の流れは

耳介 → 外耳道 → 鼓膜 → 耳小骨 → 蝸牛

となるってことだね。

こうやって空気の振動を耳全体で受け止め、脳が「音」として認識する仕組みになっているんだよ。

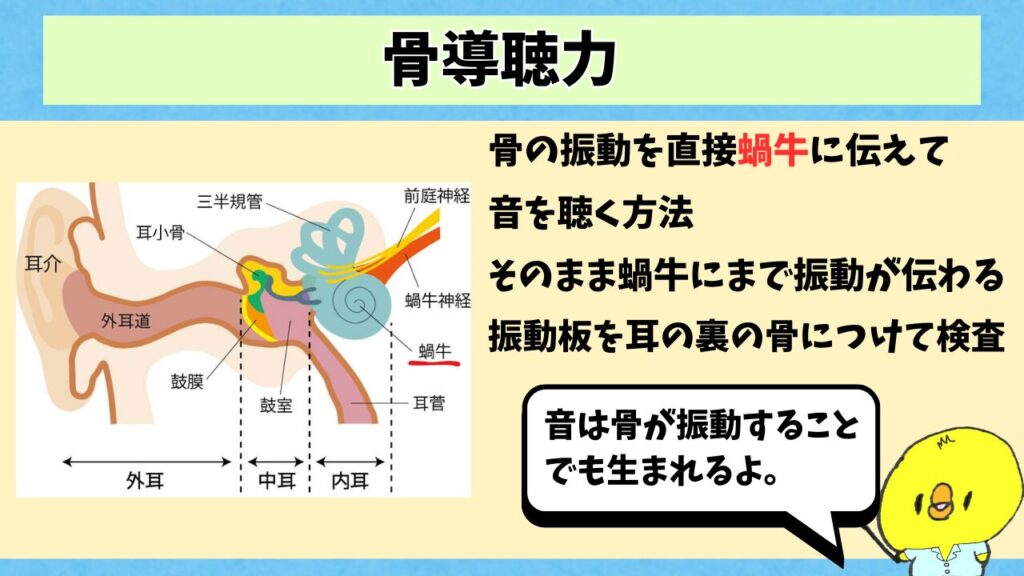

骨導聴力

次に「骨導聴力」の話をするね。

これは、骨の振動を直接蝸牛に伝えて音を聴く方法になるよ。

だから、さっきの気導聴力のような耳から蝸牛っていう伝わり方ではなくて、そのまま蝸牛にまで振動が伝わるよ。

意外かもしれないけど、音は骨が振動することでも生まれるんだ。

試しに歯をカチカチやってみて?

カチカチ…。

耳の外から音が伝わってるわけじゃないけど音がするでしょう?

言われてみれば、口の中は外からの音じゃないのに聞こえる!

これは「カチカチ」っていう骨の振動が、音として蝸牛に伝わってるってことなんだ。

聴力検査は2つの検査

聴力検査では今紹介した「気導」と「骨導」の2つの聴力が正常に働いているかをチェックをしていくよ。

気導聴力の検査はヘッドホンをして検査をする方法。

骨導聴力の検査では振動板を耳の裏側にある骨の部分につけて行う方法。

この2つの検査結果を合わせて見ていくのが聴力検査になるよ。

こうやって2つの聴力を検査することによって、

耳介から耳小骨までの外耳・中耳に不具合があるのか。

それとも、蝸牛や聴神経といった内耳に不具合があるのか。

このあたりを予測することができるんだ。

ただ健康診断では気導検査だけをやっている場合の方が多かったりするよ。

耳が聞こえにくくなる難聴の原因

ここまでで聴力検査についての解説は終わりになるよ。

次はこの検査で分かる難聴という内容について解説していくよ。

耳が聴こえにくくなる難聴には3つの種類があるんだ。

この3つだね。

じゃあそれぞれ少し話をしていくね。

伝音性難聴

伝音性難聴は、外耳と中耳になんらかの不具合があった場合に起こる難聴だよ。

耳介や鼓膜、耳小骨は気導聴力の検査のところで話したね。

音を神経にまで伝えるための器官に不具合がある場合に診断される難聴だよ。

不具合自体は器官にあって、神経にはない

補聴器をつけることで、難聴が改善される場合が多いのもこの難聴の特徴だよ。

感音性難聴

感音性難聴は、ある意味伝音性難聴と対照的な難聴だよ。

不具合が外耳・中耳じゃなくて蝸牛や聴覚神経にあたる内耳にある難聴なんだ。

この難聴は伝音性難聴とは違って

不具合の場所が神経系になっているんだ

だから補聴器をつけても、改善は難しいかも。

完全に治療することも現代医療では、まだ難しいと言われているよ。

混合性難聴

この混合性難聴は、上で話した2つの難聴の両方を併せ持っているものだね。

2つの難聴の特性を持つ一番やっかいな難聴だよ。

はじめは伝音性か感音性のどちらかだった難聴が治らずに時間が経つにつれて、混合性になってしまうケースが多いんだ。

この難聴では伝音性と感音性、どちらの度合いが大きいかによって、補聴器の効果が変わってくるよ。

一般的には伝音性ほど効果は期待できないけど、感音性よりも効果が期待できると考えられているよ。

まとめ

-

聴力検査は耳の「きこえ」の状態を調べる検査で、人間ドックや健康診断でも行われる。

-

オージオメーターという機械を使いさまざまな高さや大きさの音を出して聞き取れるかを調べる。

-

検査時はヘッドホンや耳の裏に装置をつけ、音が聞こえたらボタンで合図する。

-

検査には2種類あり、空気の振動で音を聞く「気導聴力」と

骨の振動で音を伝える「骨導聴力」がある。 -

気導聴力は耳介→鼓膜→耳小骨→蝸牛の順に音が伝わる。

-

骨導聴力は耳を通さず骨の振動が直接蝸牛に届く。

-

2つの結果を比較することで、外耳・中耳・内耳・聴神経の

どこに問題があるかを予測できる。 -

難聴の種類は「伝音性難聴」「感音性難聴」「混合性難聴」の3つ。

-

伝音性難聴は外耳・中耳の異常が原因で、補聴器で改善することが多い

(例:中耳炎、耳硬化症)。 -

感音性難聴は内耳や聴覚神経の異常が原因で

補聴器の効果は限定的(例:老人性難聴、突発性難聴、メニエール病)。 -

混合性難聴は両方の特性を持ち、原因や進行具合で補聴器の効果が変わる。

-

聴力検査は簡単だが耳の健康状態を知る上で非常に重要。

-

普段気にしない耳の状態も、定期的な検査で早期発見・早期対処が可能になる。

聴力検査がどういうものか上手く伝えられたかな?

検査自体はそれほど難しいものではないんだよ。

でも、そこからわかる耳の健康って意外とたくさんあるんだ。

普段はあまり気にならない耳の健康のことだけど、これを機に検査の結果を見てみてね。

病院の検査っていっぱいあるのー

そうなんだよね。

僕たちがやる検査もあるし他の職員さんがやってくれる検査もあるよ。

検査ってどのくらいあるんじゃ?

確かに。

どのくらいあるんだろう?

医療ってどんどん進んでいて、本当にたくさんの検査があるよね。

病院でやっている検査で、日常的に行われてそうなものをここでまとめたよ。

コメント