こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

今回は心房細動の解説をしていくよ。

ちなみに心房細動って、どんな波形か分かる?

なんとなく『基線がブレてて、RRが不整な波形』というのは、分かると思うんだ。

今回はそんな心房細動を

- 心房細動の概要と波形

- なぜ心房細動は発症する?

- 危険性や治療方法

- ちょっとした小話

こういった内容で詳しく解説していくね。

心房細動の概要と波形

最初は心房細動の概要と波形について解説するよ。

ちなみに心房細動は『af』と言われることが多いね。

af:atrial fibrillation

ここからは、現場で使われるようにafで話していくね。

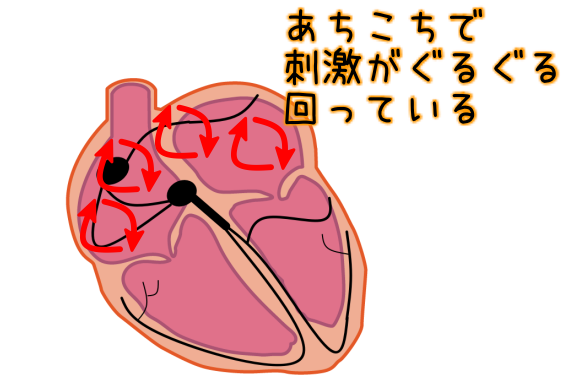

まずはこのafがどうやって、起こっているのかだね。

afっていうのは、心房で早い刺激が多数で起きている状態のことを言っているんだ。

言葉だとちょっと難しいね。

図に表すとこんな感じだよ。

ちょっと分かりやすくなったかな?

波形だけじゃなくて、こうやって心臓でイメージすることが心電図は重要だよ。

こんな感じであちこちで起こっている刺激が不規則に心室に伝わっている。

これがafと呼ばれるものだよ。

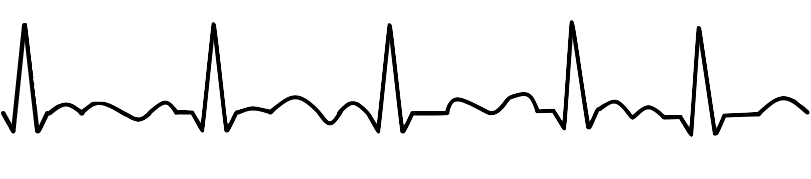

波形はこんな感じになるね。

特徴をまとめておくと…

まず重要なのは

P波がなく細動波

という基線が細かく揺れている波になっているということだね。

RR間隔に関しては、あちこちから出ている刺激が不規則に伝わるからQRS波が出てくるタイミングが一定じゃないね。

だからRR間隔がぐちゃぐちゃってことだね。

QRS波については心房からの刺激が心室に伝わる経路は変わらないから形は基本通り。

この3つがafの波形になるよ。

なぜafは発症するの?

次はそんなafがどうして発症してしまうのかについてまとめていくよ。

一般的にafを発症しているのは、高齢者に多いと言われているんだ。

高齢者の場合は臨床的に所見がないものや基礎疾患がないものが多んだ。

これを孤立性心房細動と言ったりするよ。

そうじゃなくて臨床的に所見がある場合、原因としては…

- 左房の負荷

- 高血圧(左室肥大)

この2つがあげられるよ。

ここで鋭い人は、こんな疑問が出てきたと思うんだ。

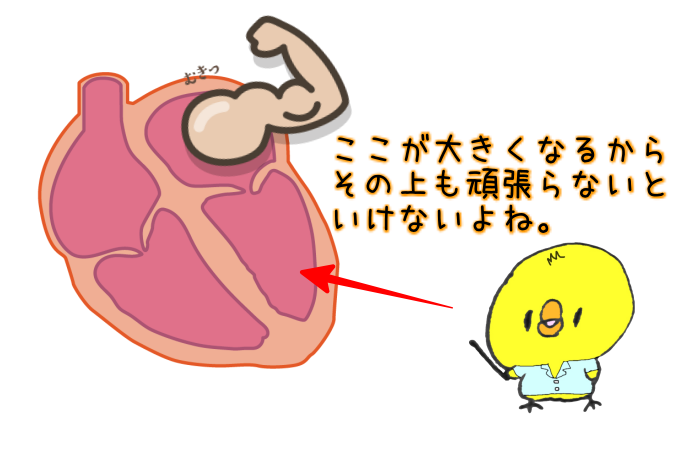

「左房は分かるけど、なんで左室が関係あるの?」

『心房』細動というくらいだから、左房の負荷が原因というのは、なんとなくわかるよね。

でも原因として、左室肥大という左室の負荷も理由になるんだ。

ちょっと不思議だなと、思うかもしれないね。

でもこれって、少し考えると納得できると思うんだ。

高血圧(左室肥大)でafになる理由

というのも左房と左室は繋がっているよね。

もし左室が大きくなったら中にある血液量ってどうなると思う?

大きくなるということは、それだけ血液量が増えるよね。

それでこの左室に血液を送っているのは、左房になるね。

『左室肥大では、左房が頑張らないと血液が送れない』

だから最終的には、左室に負荷がかかるってことなんだ。

- 左房そのものが負荷を受けているのか

- 間接的に左房が負荷を受けたのか

この違いになるわけだね。

原因がわかったね。

次はこのafになってしまった時に、どんな危険があるかを話していくよ。

afには、どんな危険がある?

afになると何を注意しなければいけないかというと『塞栓症』というものだよ。

塞栓症が起こってしまう原因はいろいろあるんだけど、その中で一番多いのが心臓でできた血栓になるんだ。

afでは、この血栓が出来てしまうということだね。

どうしてafで血栓が出来ると思う?

血液って体の外に出ると固まるよね。

でも体の中では固まらない。

これって「不思議だなー」って思わない?

これにはいくつか理由があるんだけど…

その1つの理由で血液が絶えず動いているということがあるんだ。

心臓の働きによって血流が起きていて、常に血液は流れているよね。

だから血液が固まらない。

afで血栓が出来る理由

でもafの時の心房内って、どうなっていると思う?

ちょっとイメージしてもらいたいんだけど…

スポイトに水を入れて、それをちょっとだけ100回押したらすべての水が外に出そう?

こんな感じで、おそらくすべては出ないよね。

これが心臓の中で起きているわけなんだ。

特に左房には左心耳と言って、血流が滞りやすい場所があるんだよ。

だからそこで血液が滞ってしまって、血栓ができてしまう。

左房は左室と繋がっているね。

さらに左室は全身に繋がっているよね。

だから左房で出来た血栓が『左房→左室→全身』という感じで飛んで行ってしまうんだ。

- 脳の場合:脳塞栓

- 手足の場合:四肢塞栓

この場所が多いんだけど理由は分かる?

これは血管は先にいけば行くほど細くなるから、そこで詰まってしまうってことだね。

afの治療方法

こういった塞栓症といった状態になってしまうから、afは治療をする必要があるんだ。

治療法としては

- 血栓を作らせないようにする

- af自体を止める

主にはこの2つになるよ。

血栓を作らせない

問題になるのは塞栓症。

だからこの原因の『血栓』を作らせないようにするというのが重要だよね。

そのために血液を固まりにくくする薬を飲んだりするよ。

あとはafの細動波は、すごい速さで刺激を出しているよね。

これは本来は洞結節の1箇所からしかでない刺激が、数箇所から出ているからだね。

なので心拍数が以上に早くなったりしてしまうことがあるんだ。

それを調整する薬を飲んだりもするよ。

ちなみに早くなるだけじゃなくて、遅くなることもあるので注意してね。

afを止める治療

こうやって合併症を防ぐということが多いけど、af自体を止める治療もあるよ。

それがこの3つが多いかな。

- カルディオバージョン

- カテーテルアブレーション

- 外科的手術

外科的手術はわかると思うので、上2つについてちょっと話をしていくね。

カルディオバージョンは外側から、強い刺激を与えることで、心臓の動きを正常に戻す治療だよ。

これはafになってから、だいたい48時間以内までに行う必要があると言われていわれているんだ。

次はカテーテルアブレーションだね。

これはカテーテルというものを体に入れて、afの原因となっている場所を焼いて刺激を出さないようにしてしまうという治療になるよ。

ちなみに外科的手術も、やっていることは一緒だよ。

違いはカテーテルか外科的かってことだね。

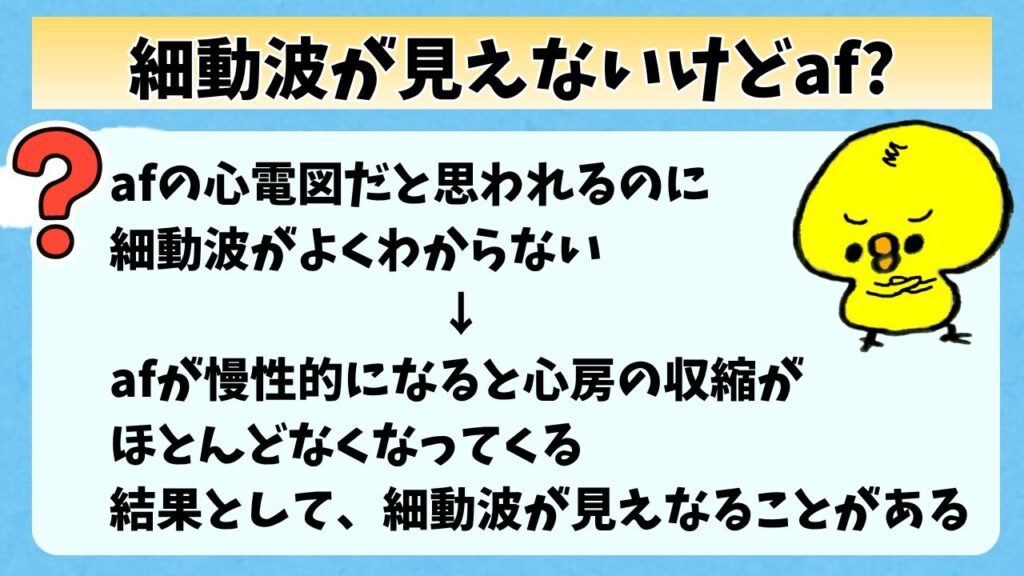

細動波が見えないけどaf?

ということで、afについて詳しく解説してきたよ。

後は最後にもう1つだけ、心電図で遭遇しがちなafについての話をしていくね。

afの心電図だと思われるのに、細動波がよくわからないものがあるんだ。

P波がなくて、RR間隔が不整!だからこれはafだ!

って言いたいのに、細動波が見当たらない。

こんなことがあるんだよ。

実はこれはafだったもので、それが慢性的になると、心房の収縮がほとんどなくなってくるんだ。

だから結果として、細動波が見えなくなってくることがあるよ。

ちなみに、この状態を心房停止という意味で、

atrial-standstill

とか言ったりするよ。

こういうものもあるんだって、覚えておいてね。

まとめ

今回はafについて解説をしたよ。

今日の内容をまとめると

・心電図上では細動波を認めて、RR間隔は不整

・所見や基礎疾患のないものを孤立性心房細動という

・原因がある場合で多いの『左房負荷』と『高血圧(左室肥大)』

・合併症に塞栓症というものがある

・治療には薬によるものと、afを止めるカルディオバージョン、カテーテルアブレーションなどがある

・慢性的なafで細動波を認めないものを心房停止「atrial-standstill」という

なかなかボリュームのある話だったね。

こんな感じで理由まで考えて心電図を読むと、しっかり理解できるから、ぜひ覚えていってね。

●関連記事

コメント