こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

血液検査の項目にALPって見たことあるかな?

このALP、肝臓や骨の状態を映し出す大事なサインなんだ。

しかもALPには1~6までのタイプがあって、どこから出てきたのかまで分かるんだよ。

今回はこのALPについて

- ALPとは何?

- 数値が変わるときに体で何が起きているのか

- アイソザイムという種類の違い

こういった内容を分かりやすく話していくよ。

ALPとは?

ALPはアルカリフォスファターゼっていう酵素になるよ。

最初はこれが体の中でどんな働きをしていて、なんで検査で調べるのかを解説していくね。

ALPはリン酸を分解する作業をいろんな場所でやってるんだ。

これをやることで体の代謝や骨の成長、あとは胆汁の流れを助ける働きをしているんだ。

骨や歯がしっかり硬くなるのはALPのおかげだよ。

それでこのALPを血液検査で調べる理由は、肝臓や骨の調子をチェックするためなんだ。

例えば胆汁の流れが悪いときや、骨の代謝が活発なときにALPの値が上がりやすいんだよ。

だから検査でALPを見て「どこかに異常があるかも?」ってヒントにしているんだ。

ALPの基準値と変動要因

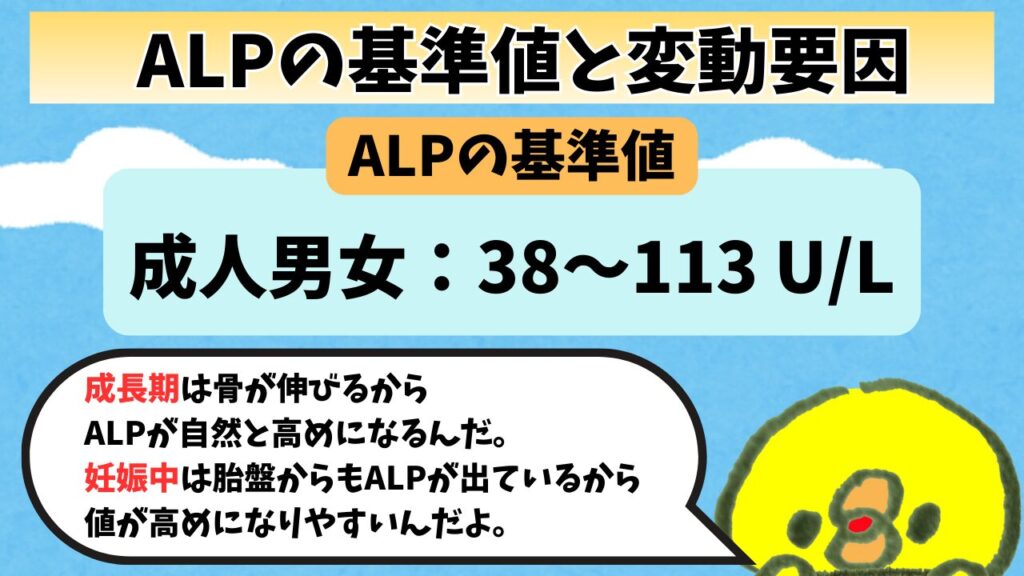

次はALPの基準値と病気以外で値が変わる理由について解説するよ。

基準値は施設によっても、少し差があるけど、、

ただ年齢とか性別とか、それに体の状態でもけっこう変わるんだ。

だから検査の基準値だけを見て「この病気だ!」って決めつけるというよりも、異常の可能性があるから他の検査と比較するという感じで見るよ。

変動する要因

ALPは骨の成長に関わるって話をしたよね。

だから子どもとか思春期のときは骨がぐんぐん伸びるからALPが自然と高めになるんだ。

これは大人になると落ち着いてくるんだ。

あとは妊娠中の女性は胎盤からもALPが出てくるから値が高めになりやすいんだよ。

こうやって病気ではなくても値が高くなることもあるんだ。

ALPが高いときに考えられる原因

次はALPが高くなる時に考えられる病気について話をしていくよ。

大きく分けると

- 肝臓・胆道系の病気

- 骨折の治りかけ

- Paget病

ここら辺を見ることが多いかな。

たださっきも話したように、妊娠とか飲んでいる薬の影響とかの一時的な変化のこともあるから落ち着いて見ていこうね。

肝臓を疑う時にはビリルビンなんかの項目もチェックするよ。

あとはアイソザイムっていうのも確認したりするから、これは後で解説するね。

ALPが低いときに考えられる原因

ちなみにALPは高いことを確認することが多いけど、逆に低いときにも意味があるんだ。

ちょっと珍しいケースだけど、それも一緒に解説していくね。

まず1つは遺伝的にALPが低いというのだね。

これは生まれつきALPをうまく作れない低ホスファターゼ症っていう病気があるんだ。

ALPの働きが骨や歯の石灰化(硬くする働き)が進まなくて、骨がもろくなったり歯が抜けやすくなったりするんだ。

あとは栄養不足やミネラル欠乏。

亜鉛やマグネシウムみたいなミネラルが不足しててもALPは下がることがあるんだ。

他にも栄養不足とか甲状腺の働きが弱いときも数値が低めになることがあるんだよ。

ALPのアイソザイムについて

最後にALPのアイソザイムというものについて解説していくね。

アイソザイムって言葉だとちょっと難しいね。

イメージとしては血液型みたいに同じ血液だけど、型があるという感じかな。

ALPという酵素としての働きは同じだけど、作られる場所でタイプがあるんだ。

これは場所によってALP1~6に分けられているんだ。

少し難しい部分だから、表でまとめておくね。

| アイソザイム | 主な由来組織 | 高値で考えられる病気や状態 |

|---|---|---|

| ALP1(高分子量型) | 肝臓・胆道系(高分子量ALP、variant型) | 胆道閉塞、胆管がん、肝外胆道の異常 |

| ALP2(肝型) | 肝臓(肝細胞・肝内胆道) | 肝炎、肝硬変、胆汁うっ滞、薬剤性肝障害 |

| ALP3(骨型) | 骨芽細胞(骨形成部位) | 骨折治癒期、成長期、骨軟化症、Paget病、骨転移 |

| ALP4(胎盤型) | 胎盤(妊娠中) | 妊娠、腫瘍での再発現 |

| ALP5(腸型) | 小腸上皮 | 脂肪食後の一過性上昇、腸疾患(腸炎など)、血液型O・B型の人で増えやすい |

| ALP6(IgG結合型) | 血中でIgGと結合したALP | 自己免疫疾患、肝疾患、免疫複合体関連の異常(まれ) |

もしALPが高いときに「これって肝臓からかな?骨からかな?」って迷ってしまう。

そんな時に、このアイソザイム検査が役立つんだ。

でも全部の病院でできるわけじゃなくて、必要なときに専門の検査機関で調べることが多いんだよ。

じゃあ一般的にはどうやって判断するの?

例えば肝臓ならビリルビンやAST、ALTといった項目。他にもレントゲンやCTなんかを合わせて判断していくよ。

まとめ

今回はALPについて解説をしたよ。

・ALPは肝臓や骨を中心に体のいろんな場所で作られる酵素

・数値は妊娠、成長期でも自然に変動することがある

・高いときは肝臓や骨の病気、低いときは栄養や遺伝性疾患も考えられる

・ALP1~6のアイソザイムを調べると原因の場所が分かりやすくなる

・数値だけで決めつけず、他の検査とあわせて判断するのが大切

こういった内容だったね。

ALPに限ったことじゃないけど、1つの項目が高いから「これだ!」って決めつけるんじゃなくて、他の検査と合わせて確認をするよ。

コメント