こんにちは!

臨床検査技師のぴぃすけだよ。

みんな「腎臓」って聞くと、どんなイメージがあるかな?

尿をつくる臓器って思う人が多いと思うんだ。

でも実は腎臓って、尿を作るだけじゃなくて他にもいろいろな働きがあるんだ。

- 体の水分や塩分のバランスを整えたり

- 血圧をコントロールしたり

- ホルモンまで作ったり

こんなことをやっているんだ。

今日はそんな腎臓について解説していくよ。

役割も含めて血液検査でわかる腎臓の状態までわかりやすくまとめていくね。

腎臓の基本的な働きとは?

まずは腎臓の基本から解説していくよ。

腎臓の一番の役目は、

尿をつくる

これが一番の仕事だね。

ちなみに腎臓があるのは背中側、腰のちょっと上あたりに左右1つずつあるんだ。

形はそら豆みたいで、大きさは握りこぶしくらいだね。

ふだん意識することはないけど、体の奥でしっかり働いてくれてるんだ。

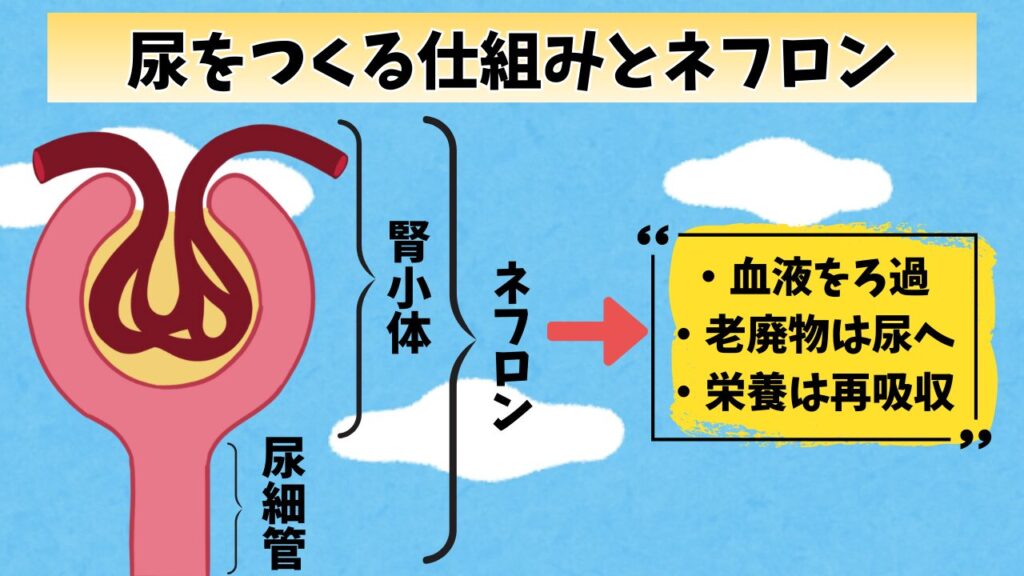

尿をつくる仕組みとネフロン

じゃあこの腎臓がどうやって尿を作っているかを解説するよ。

腎臓の中には「ネフロン」っていう小さな部品が片方に100万個以上あるんだよ。

このネフロンが血液をろ過して尿をつくる工場みたいな役割をしてるんだ。

まず糸球体っていう部分で血液をふるいにかけて、水分や老廃物をろ過する。

そこから尿細管っていう細い管で必要な水分や栄養を取り戻して、残ったいらないものだけが尿になるんだよ。

これを再吸収っていうよ。

このネフロンがあるおかげで必要なものは残して、不要なものだけを外に出せる仕組みになってるんだ。

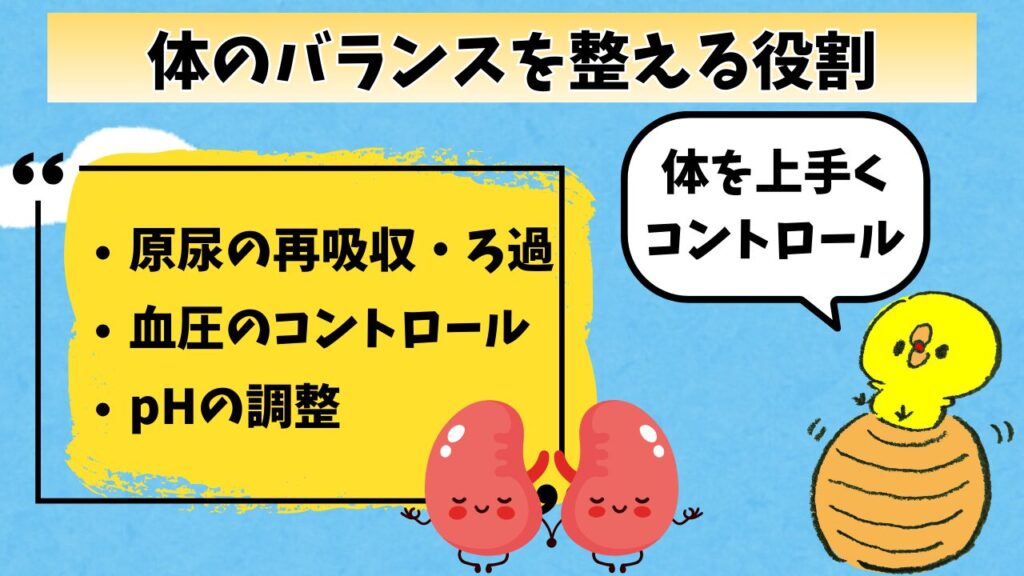

体のバランスを整える役割

腎臓は、体の環境を一定に保つ「調整役」になるんだ。

- 原尿の再吸収とろ過

- 血圧のコントロール

- pHの調整

こういったことをやって人間の体を上手くコントロールしてくれているんだよ。

原尿の再吸収とろ過

尿って1日どのくらい作られると思う?

うーん…1~2Lくらいじゃないの?

確かに排出される尿は1~2Lで合ってるんだ。

でも実は腎臓では1日におよそ150Lもの原尿っていう尿の元になるものがつくられるているんだよ。

えっ、体の水分なくなっちゃうじゃん!

そうだよね。

これをそのまま外に出したら、体の水分があっという間になくなっちゃう。

だから腎臓の尿細管で原尿の99%以上を再吸収する。

これで必要な水分や塩分を体に戻してるんだ。

それで最終的に尿として出るのは1〜2Lくらい。

つまり「ほとんどを再利用して、不要なものだけ出す」っていう、とても効率的な仕組みなんだよ。

血圧コントロールの仕組み

こうやって水分や塩分の再吸収のバランスは、血液の量に直結するよね。

それで血液が多ければ血圧は上がるし、少なければ下がる。

だから腎臓はここをうまく調整して血圧もコントロールしてくれている。

さらに「レニン」っていう物質を出して血圧を戻す仕組みを動かすんだ。

こうやって血圧をコントロールしてるんだよ。

だから腎臓って実は弱ると高血圧につながりやすいんだ。

そんなこともやってるんだね。

ただ尿を作っているだけじゃないんだよね。

体内の酸とアルカリのバランス

他にも体のpHを調整する役割もあるんだ。

体は酸性やアルカリ性に傾きすぎると不調になるんだ。

ちなみにこれは

- 酸性に傾く:アシドーシス

- アルカリ性に傾く:アルカローシス

こういった名前で呼ばれているんだ。

この状態にならないように腎臓は原尿の中から重炭酸イオンを再吸収したり、余分な酸を尿に出したりする。

そうやって血液をほぼ中性に保ってるんだよ。

この仕組みがあるから、体の酵素や細胞がちゃんと働けるんだ。

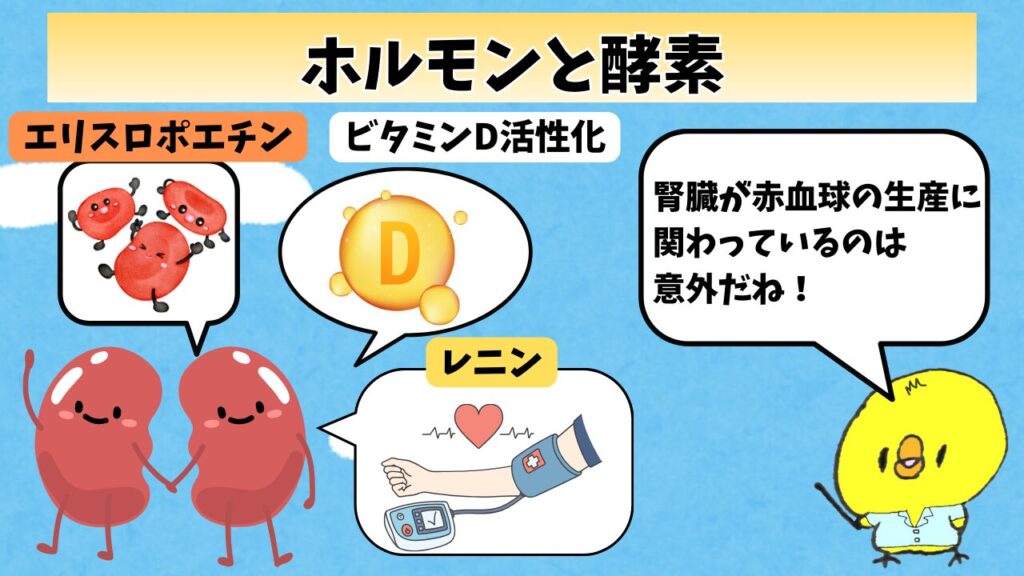

ホルモンと酵素

こんな感じで体をコントロールしてくれている腎臓だけど…

他にもホルモン作ったり、酵素を分泌したりする役目もあるんだ。

主にはエリスロポエチンとレニンがあげられるね。

赤血球を増やすホルモン(エリスロポエチン)

「エリスロポエチン」っていうのは赤血球に関係するホルモンだね。

このホルモンは骨の中の骨髄に働きかけて、赤血球を増やすように指令を出してるんだよ。

もし腎臓が弱ってエリスロポエチンが足りなくなると、赤血球が少なくなって「腎性貧血」っていう状態になりやすいんだ。

血圧を調節するレニン

次は「レニン」だね。

これは血圧に関係する酵素になるよ。

例えば体の中の血液が減ったりして血圧が下がってしまうと、このレニンが分泌される。

そうすると血圧に関係するホルモンを動かして、血圧を元に戻すような働きがあるんだ。

こうやって腎臓は血圧コントロールの要でもあるんだよ。

骨を強くするビタミンDの活性化

他にも腎臓は食べ物から入ったビタミンDを活性型ビタミンDに変える役割も持ってるんだ。

この活性型ビタミンDは腸からカルシウムを吸収しやすくして、骨を丈夫にしてくれるんだよ。

腎臓が弱るとビタミンDを活性化できなくなって、骨がもろくなる原因になるんだ。

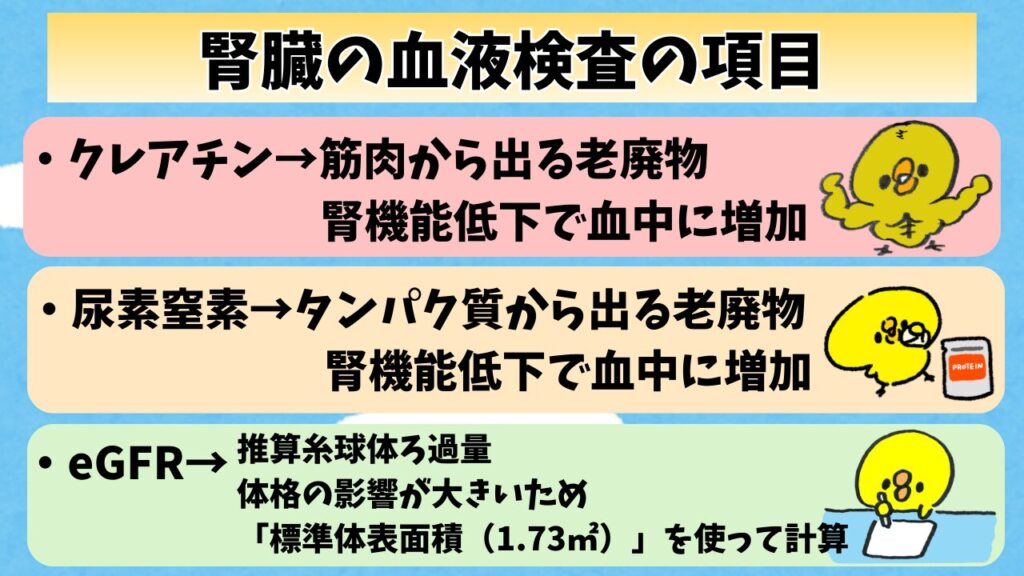

腎臓の血液検査の項目

ここまでで腎臓の働きについては、分かってくれたかな。

最後は腎臓の血液検査の項目について解説をしていくよ。

腎臓を見る項目としては…

- クレアチン

- BUN(尿素窒素)

- eGFR(推算糸球体ろ過量)

それぞれの数値を見ることで、腎臓の役割のろ過機能なんかが分かるんだ。

1つずつ一般的な基準値と、数値が高くなる理由も紹介するね。

(※基準値は検査を行う施設によって多少違うことがあるよ)

クレアチニンと腎機能の関係

最初はクレアチニンからだね。

これは筋肉から出る老廃物になるよ。

普通なら腎臓でろ過されて尿に出ていくんだけど、腎臓の機能が落ちると血液中にたまっちゃうんだよ。

だから血液のクレアチニンが高いというのは、腎臓のろ過能力が弱ってるサインになるってことだね。

ちなみに男性の方が高い理由は、筋肉量の関係だね。

尿素窒素(BUN)でわかること

次は尿素窒素だね。

これはタンパク質を分解したときに出る老廃物だね。

ちなみにこれは尿素なんだけど、それを確認するのが尿素窒素(BUN)になるよ。

これもクレアチニンと同じように腎臓がちゃんと働いてれば尿に出ていく。

でも働きが悪くなると血液に残って数値が上がるんだ。

eGFR(推算糸球体ろ過量)の重要性

最後はeGFRだね。

ちなみにGFRっていうのが糸球体ろ過量なんだ。

これって同じじゃないの?

GFRを測定出来れば理想なんだけど、それって検査としては難しいんだ。

だからeGFRとして計算から腎臓がどれくらい血液をろ過できているか確認するんだ。

これは年齢や性別をふまえて計算するから、より実際の腎臓の機能に近い目安になるんだよ。

1.73って何?

これは国際的な標準体表面積だね。

計算でこれを使う理由は体が大きい人ほど腎臓も大きく、血液や体内の水分量も多いんだ。

そうなると腎臓のろ過量も自然に多くなる。

もしそのままの数値で比べると、大柄な人は腎機能が良く見えて、小柄な人は悪く見えてしまうよね。

だから体格の影響を補正するために「標準体表面積(1.73㎡)」を基準にそろえて計算しているんだよ。

まとめ

今日は腎臓について解説してきたよ。

・腎臓のネフロンが血液をろ過して尿を作る

・1日150Lの原尿が作られ、腎臓で99%以上再吸収される

・他にも血圧のコントロール、pHの調整も行う

・ホルモンの生成や酵素の分泌も行う

・ホルモンはエリスロポエチンで赤血球の生成に関与

・酵素はレニンで血圧の調整に関与

・血液検査の主な項目はクレアチニン、BUN、eGFR

腎臓って『尿をつくる臓器』ってイメージが強いけど、実際には体の色々な調整を行ってくれる臓器だったね。

ちなみに腎臓が悪くなっても初めのうちは症状が出にくいんだ。

だから血液検査でクレアチニンやBUN、eGFRをチェックすることがとても大事なんだ。

毎日の生活で水分をしっかりとること、塩分を控えめにすること、そして健康診断を受けて腎臓の数値を確認すること。

これが腎臓を長く元気に保つコツなんだよ。

コメント